49日(四十九日)法要とは?意味や正しい数え方、準備、当日の流れを解説

四十九日は、葬儀の後に行われる大きな法要です。四十九日の法要がどのような由来から行われるようになったか、また四十九日の数え方について説明します。あわせて四十九日法要までに、家族がどのような準備が必要で、法要当日には何を行うべきかなど、四十九日法要について詳しく解説します。

目次

●四十九日(しじゅうくにち)とは

●四十九日の正しい数え方

●葬儀後から四十九日までの流れと過ごし方

●四十九日法要の準備

●四十九日法要 当日の持ち物

●四十九日法要 当日の流れ

●手紙寺「證大寺」の四十九日法要

●まとめ

四十九日(しじゅうくにち)とは

四十九日は「七七日(しちしちにち)」とも呼ばれ、「なななのか・なななぬか」と読まれる場合もあります。仏教では、亡くなった後の区切りとして「七日」を重視しており、七日ごとの法要が七回あることから「四十九日」と呼ばれたといわれています。また他にも「満中陰法要」「忌明け法要」などといった呼び方もあります。

四十九日に法要を行う意味

四十九日法要は、法要の中でも重要度の高いものとされています。四十九日は故人が極楽浄土に行けるか否かが決定する日だからと考えられています。

■故人にとっての四十九日

仏教では人が亡くなった後、初七日から七日ごとに七回の裁きを受けるとされています。

殺生や不貞行為、生前の悪行などについて七日ごとに審判が下され、四十九日には最終決定が言い渡されます。この決定に従って、六道(天道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道)のうちのいずれかに旅立って生まれ変わるとされています。

■遺族にとっての四十九日

遺族は七日ごとに繰り返される裁きに合わせ、本来は法要も七回繰り返されてきました。喪に服しながら追善供養を行って功徳を積むことで、故人の苦しみが取り除かれ極楽浄土へ旅立てるとされていたからです。ただし浄土真宗では、「往生即成仏(おうじょうそくじょうぶつ)」という考えが基本で、亡くなるとすぐ仏様になって極楽浄土へ行くことができるとされています。そのため四十九日の法要も、故人が極楽浄土に行けるのを祈るのではなく、遺族のための教えの期間とされています。故人との別れを癒やすグリーフケアの期間ともいえます。

現代では七日ごとの法要は省略され、初七日の後は四十九日法要のみを行うのが一般的です。また遺族にとって四十九日法要は、忌明けの法要となります。この日を境に、故人の冥福を祈って喪に服していた期間が終わります。

四十九日の正しい数え方

四十九日の正しい数え方は、命日を1日目と数え、49日目にあたる日を指すのが基本です。例えば10月1日が命日とすると、49日目に当たる11月19日が四十九日となります。

ただし関西地方では、亡くなった前日を1日目と数える場合があります。これは命日の前日に法要を行う「お逮夜」という慣習があるためです。

葬儀後から四十九日までの流れと過ごし方

葬儀後から四十九日までは、喪に服する期間が続きます。この期間に正月や節句などの行事が重なっても、基本的にはお祝いごとは避けるようにします。入籍や結婚式なども忌中を過ぎてから行うべきだとされています。

葬儀後から四十九日までの流れと過ごし方

残された家族が故人を偲び、気持ちの整理をするのが四十九日の期間でありますが、四十九日法要を迎える前に準備しなければならないことが多くあります。以下では時系列で示しましたが、間に合わないということがないようになるべく前倒しで準備するようにしましょう

■葬儀後すぐ:四十九日法要の準備

遺族は葬儀だけでも手一杯になりがちですが、四十九日法要の手はずもできるだけ早い時期に決めておきましょう。四十九日法要は当日に行わねばならないわけではありません。平日で参列者が集まりにくい場合などは、四十九日前の土日などに行われるのが一般的です。

「四十九日法要の準備」については、後述で詳しく説明しておりますので、参考にしてください。

■葬儀後から2週間以内:各種手続きなど

故人の健康保険の脱退や年金の受給停止手続きなどは、死亡後14日以内に行わなければ成りません。そのほか生命保険などを掛けていれば、その手続きも必要です。

また故人の財産を調べて、不動産や証券・銀行口座の名義変更なども早めにやっておきたいものです。銀行へ死亡連絡をすると口座が凍結されて預金は引き出せなくなるからと、連絡を遅らせる方もいます。しかし遺族が勝手に預金を引き出してしまうと、相続を単純承認したとみなされ、負債があって相続放棄をしたくてもできない状況になる場合があるので注意しましょう。

■葬儀後から3週間以内:法要の手配の確認など

四十九日法要の案内状を送付し、返信を確認して参列者の人数を決めるなど法要の手配の確認を行いましょう。四十九日法要の後、納骨式も行う場合は石材店へ連絡し、墓石に墓誌(没年月日や戒名、俗名、享年等)を彫刻する依頼も忘れないようにしてください。

また遺品整理もこの頃には始めたいものです。忌明けには形見分けを行うことが多いので、その準備に取りかかります。故人の財産についても、相続税の申告は10ヶ月以内と少し期間があるものの、遺産分割の協議で時間がかかることも見越して準備を進めるようにしましょう。

■葬儀後から4週間以内:仏壇の準備など

家に仏壇がない場合は、仏壇の準備をします。花立てや火立てリンといったお参りの道具に加え、「本位牌」や「ご本尊」、「脇仏」の準備も必要です。特に位牌は四十九日法要で、葬儀の時の「白木位牌」をお寺に返し「本位牌」に魂入れを行ってもらう必要があります。本位牌に戒名や享年などの文字入れをするには数日~2週間程度かかるので、早めに準備するようにしましょう。ただし浄土真宗では本位牌は置かず、代わりに「法名軸」や「過去帳」を仏壇に安置します。

宗派によって仏壇の素材や用意する仏具、飾り方や配置は異なります。詳しくはお寺や仏具店などに相談して確かめるようにしてください。

四十九日当日にすること

四十九日当日は、法要の後にお墓に行って納骨式を行うことが多いです。お墓に埋葬して踏ん切りをつけるタイミングとして、四十九日が適しているとう考えからです。とはいえ納骨は四十九日に絶対に行わなければならないというものではありません。入るお墓が決まっていない場合や、もうしばらくは手元で供養したいと思った場合などは、日を改めて納骨式を行なってもかまいません。

なお四十九日法要の詳しい流れについては、後述してありますので参考にしてください。

四十九日明け「忌明け」にすること

四十九日が過ぎて忌明けとなったら、葬儀や葬儀後に香典をいただいた方に香典返しを行います。いただいた額の半額程度の品を送る「半返し」が一般的で、挨拶状を付けてお送りします。しかし最近では香典返しの手間を省くため、葬儀当日に香典返しの品を用意してお渡しする「当日返し」も増えてきています。

また忌明けを目安にして「形見分け」を行います。親族や故人の親しい友人などに生前愛用していた品などを渡します。もらった相手がよろこぶものや、故人に引き続いて愛用してもらえる物を選ぶようにしましょう。

四十九日法要の準備

四十九日法要は重要な法要で、手厚い供養を行うことが通例です。しっかり準備を行うようにしましょう。

日程と会場の検討

四十九日の1週間以内を目安として、土日など集まりやすい日を選んで日程を決めます。前倒しで行う「繰り上げ法要」はかまいませんが、後にずらすのはよくないとされています。

また会場はどこにするのかという決まりはありませんが、お寺や自宅、セレモニーホールなどで行う場合は多いです。だいたいの人数を把握した上で、早めに会場の手配を行いましょう。

お寺への相談、僧侶の手配

二十九日法要の日程を決めるのと同時に、お寺に相談して僧侶の手配をお願いします。お寺で法要を行う場合は、会場の手配もお願いし、本位牌の開眼供養についてもあわせて依頼します。納骨式を同時に行う場合は、納骨法要もお願いするようにしましょう。

卒塔婆はお盆やお彼岸、七回忌や十三回忌などの年忌供養の法要に立てるのが一般的ですが四十九日法要で立てられることもあります。卒塔婆を立てる場合はお寺に相談して手配してもらいましょう。

ただし浄土真宗では、本位牌がなく卒塔婆も立てないことが多いです。

参列者への連絡

四十九日法要の連絡は、家族だけで行うなら電話連絡でもかまいません。ただし故人の友人や親戚を招く場合は、案内状を出すようにしましょう。法要の1ヵ月以上前には到着するように案内状を送り、出欠を確認します。案内状に切手を貼った返信用ハガキを添えるなどして、法要の2週間前には返信してもらうように依頼します。

お斎(おとき)の手配

お斎とは法要の後に行われる食事の席のことです。「故人を偲びながら食事をすることで供養をする」という意味があります。

お寺やセレモニーホールで法要を行うと、会場で食事をできる場合もありますが、近くの料亭などに場所を移して行うこともあります。場所やメニューを決める際には、参加人数も確認しておきましょう。法要に参列しても都合でお斎には出られないという方もいるので、法要の参列とは別に確認するようにしましょう。

また自宅で法要を行う場合は、お弁当を用意するケースもあります。場にふさわしい料理を選ぶため、仕出し業者さんには注文時に四十九日法要の食事であることを必ず伝えるようにします。

返礼品の手配

四十九日法要の返礼品とは、遺族から参列者に渡すお礼の品物のことです。いわゆる「消え物」が一般的で、焼菓子・お茶・海苔などの食品が選ばれることが多いです。そのほか洗剤や石けん、タオルやハンカチなども人気です。また返礼品は、夫婦や家族で参列する方がいることを考慮して2種類程度用意し、万一のことを考えて不足がでないように参列者の数よりも少し多めに手配しておくことをおすすめします。

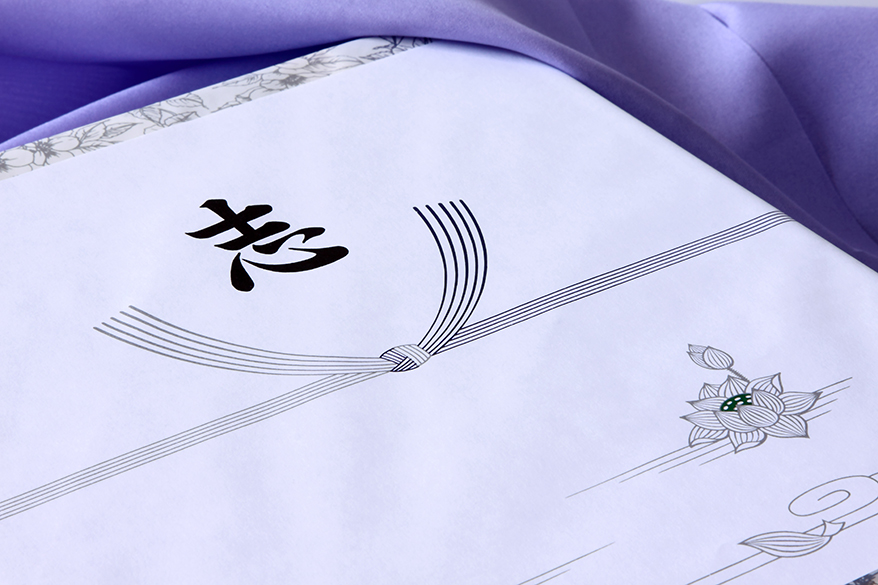

この返礼品と香典返しは別の物になります。四十九日法要で香典返しも一緒に渡してかまいませんが、のし紙の表書きを変えておくようにしましょう。

四十九日法要 当日の持ち物

四十九日法要で忘れ物があると、法要がスムーズに進まなくなってしまいます。前日までに必要なものをすべて用意しておきましょう。具体的には以下のリストを参考にしてください。

●骨壺(お骨)

●白木位牌

●本位牌

●遺影

●数珠(念珠)

●お供えの花

●返礼品

●お布施(御車代・御膳料)

●会場費

●(納骨を行う場合)埋葬許可証

四十九日法要 当日の流れ

四十九日法要がどのような流れで行われるのか、当日に慌てることがないように確認しておきましょう。

法要が始まる前に、参列者は会場に入場して着席し待機します。施主は僧侶の座る場所の真後ろに座るのが基本です。それに続いて故人と血縁の濃い順で席に着きます。

開会の挨拶

四十九日法要は施主の挨拶で始まります。僧侶が入場して着席したら、施主は集まってくれことに対する感謝を述べて開会の挨拶を行います。

読経と焼香

施主の挨拶が終わると、僧侶の読経が始まります。僧侶から合図を待って施主から焼香を行います。その後、親族から友人・知人の順番で参列者が焼香を行います。

僧侶の法話

読経と焼香が済んだ後に、僧侶が法話を行います。参列者は心静かに僧侶の話を聞くようにしましょう。

位牌の閉眼供養・開眼供養

葬儀の時に故人の魂が宿っていた白木位牌を「閉眼供養」して魂を抜きます。そして本位牌に魂を移し、本位牌の「開眼供養」をして故人の魂を宿らせます。

ただし浄土真宗の葬儀では、基本的には白木位牌は用いられず本位牌も置かないので、閉眼供養も開眼供養も行いません。

納骨式・お墓参り

四十九日法要の当日に納骨する場合は、お墓に参って納骨式を行います。喪主の挨拶の後、墓石の下の納骨室に骨壺を納めます。僧侶が読経し、施主や参列者は焼香を行います。

施主挨拶・お斎

お墓参りが終わると、施主が挨拶をします。その後、会場を移してお斎を行うのが一般的です。お斎の会場でもまず施主が挨拶し、献杯のあとに食事を始めます。会食の終了時間が近づいたら施主が挨拶して来てもらった感謝を述べ、返礼品を持ち帰ってもらうようお願いします。返礼品をお渡しして終了となります。

手紙寺「證大寺」の四十九日法要

「故人さまへの手紙」

江戸川区にある證大寺では、お寺で四十九日法要が行え、お斎の会場の用意もあります。事前に申し込んでおけば、供花・供物・墓地花・お塔婆・返礼品などの用意もしてくれます。

證大寺での法要は、施主が行うには大変な手配を代わりに任せられ、なにかと決まりごとが多い仏事も相談できるお寺ならではの安心感があります。しかしそれ以外にも大きな魅力があるようです。

證大寺で実際に四十九日法要を行なった方の話によると、別名「手紙寺」と呼ばれる取り組みに心を動かされたとのこと。證大寺で通夜や葬式を営むと、参列者に「故人さまへの手紙」が配られ、後日ポストに投函してもらうようになっています。書いてもらった手紙は證大寺に届き、四十九日法要が終わった後、家族に渡されます。手紙を通して家庭では知らなかった故人の一面がわかり、故人と出会い直す場となり、より思いが深まったそうです。

故人の思いを振り返る、手紙参り

専用のポストに投函する様子

また證大寺では亡くなった大切な人に送る「手紙参り」も推奨しています。手紙参りとは、存命のうちは言葉にできなかった感謝や未練、決意の気持ちなどを手紙にのせて故人に思いを届けるというものです。手紙参りの方法は、普通に手紙を出すときと大きな違いはなく、故人に語りかけるように書き進め、證大寺に郵送するだけです。手紙は差出人の希望がなければ他人が目にすることはなく、そのままお焚き上げされます。

證大寺の住職によると「手紙参りをする方は、年齢も理由もさまざまです。最初は『手紙に書くことなんてなにもない』という方も、書いてみると筆が進み2枚3枚と書く方もいます」。故人が亡くなって時間を経てから行う手紙参りは、故人への供養になるだけでなく書く方にとってもよい効果があるといいます。「時間が経つほど細かい記憶は薄れてしまいますが、その分、故人と自分が同化して行きます。目の前にいると思って手紙を書いていると、自分の中に故人がいるのだという感覚になれるのです」。手紙参りは證大寺で葬儀や法要を行なった方でなくても受け付けているので、興味がある方は手紙を書いてみてはどうでしょう。

まとめ

四十九日法要は、多くの宗派では故人が極楽浄土に行くための大切な供養とされています。葬儀から四十九日法要までは時間が短く、また法要の準備以外にもやるべきことがたくさんあります。慌ただしくはありますが、しっかり準備して法要に臨むようにしましょう。

また四十九日法要が済んで心の余裕ができ、改めて故人がいない寂しさを感じたなら、手紙参りをしてみるのもいいでしょう。