御霊前とは?香典袋の書き方から金額、御仏前との違いまで徹底解説

文具店の香典袋のコーナーなどで、「御霊前」や「御仏前」の袋を見たことはありませんか。通夜や葬儀への参列経験が少ないと、どう違うのか使い分けがあるのかなど、わからないこともあるでしょう。そこで御霊前の意味や御仏前との違いを解説、さらに香典袋の書き方や相場なども紹介します。

目次

●御霊前とは?葬儀・通夜で使う意味と由来をわかりやすく解説

●葬儀でのマナー:御霊前と書く香典袋の書き方

●気になる金額相場:御霊前の香典、いくら包めばいいの?

●證大寺|御霊前と御仏前

●まとめ

御霊前(ごれんぜん)とは?葬儀・通夜で使う意味と由来をわかりやすく解説

通夜や葬儀に参列する際は、香典を持参することになります。その際に意味はわからないものの「御霊前」を選んでいる人が多いのではないでしょうか。故人を心から偲ぶためにも、御霊前に関する知識を持っておきたいです。

御霊前ってどんな時に使う言葉?

御霊前は、故人が亡くなってから四十九日法要の前までに使われる言葉です。そのため通夜や葬儀、初七日法要などで香典を持って行く際には、御霊前を用いるのが一般的です。香典のほか供物(線香、供花など)の表書きにも御霊前を使用します。ただし浄土真宗では、亡くなった直後から御仏前を用い、御霊前という言葉は使われません。

御霊前の由来と意味を知ろう

では御霊前には、どのような意味があるのでしょうか。霊前には「故人の魂の前」という意味があり、また「祭壇など祀る場所の前」という意味もあります。仏教では亡くなってから四十九日かけて審判が行われ、その後に故人の霊魂が成仏すると考えられています。四十九日までの間は成仏する前までは「霊」の状態であるため、御霊前とされているのです。

御霊前と御仏前の違いを理解しよう

四十九日までの間は御霊前ですが、四十九日を過ぎて成仏したあとは「御仏前」となります。御仏前とは、仏となった故人の前に供えるという意味があります。ちなみに四十九日法要の香典の表書きは、御仏前となります。最近では亡くなってから49日以前に四十九日法要することも多いですが、表書きは御仏前とするのが一般的です。

葬儀でのマナー:御霊前と書く香典袋の書き方

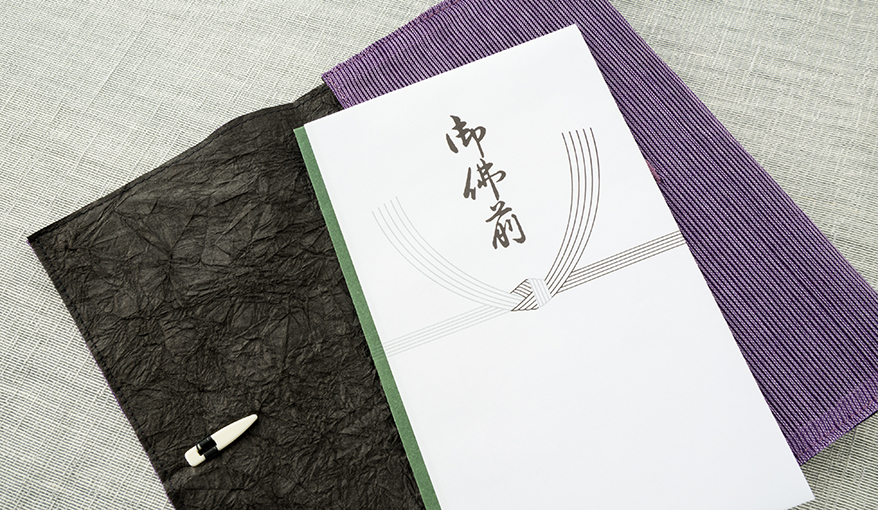

通夜や葬儀で持参する御霊前と、回忌法要などで持参する御仏前。どちらも香典と呼ばれるものですが、マナーなどで少し違う点があります。以下では御霊前を持参する際の、袋の選び方や書き方などを説明します。

御霊前の香典袋、どんなものを選べばいい?

仏教の通夜や葬儀では、香典袋は水引の上の中央に御霊前と書かれているものを選びます。表書きが短冊になっている場合もあるので、その場合は御霊前と書かれた短冊を使用します。白地の袋のほかに蓮の花が描かれているものなどもありますが、絵柄が入っているものを選んでも失礼には当たりません。

水引は、黒白や双銀などがありますが、5万円以上など高額を包む場合は双銀、それ以下の場合は黒白を選ぶのが一般的です。5000円以下の金額を包む場合は、印刷された水引の袋が使われることが多いです。なお関西では、黄白の水引を用いる地域もあります。

表書きは筆ペン?薄墨?書き方のポイントを解説!

表書きの下には、贈り主の名前をフルネームで書くようにします。毛筆で書くのが基本とされていますが、最近では筆ペンが使われることが多いです。ただしボールペンなどで書くのは、失礼だとされているので避けましょう。またインクは黒色ではなく、薄墨を用います。薄墨が用いられるのは「急な訃報でしっかり墨をすることができなかった」「涙で墨が薄まってしまった」など悲しみを表すためとされています。

中袋の書き方も忘れずにチェック!

中袋は、表面の中央に縦書きで包んだ金額を書きます。「金 壱萬圓 也」など旧字体で書くのが通例となっています。中袋の裏面には住所と氏名を縦書きで書くようにします。名前はフルネーム、住所はマンション名や部屋番号なども省略せず正しく記載するもがマナーです。中袋は遺族が香典返しの際などに情報として使われることが多いので、記載漏れがないように注意しましょう。

お札の入れ方にもマナーがあるってホント?

中に入れるお札に新札を用いるとマナー違反となります。新札しかない場合は、折り目をつけるようにしましょう。またお札の入れ方にもマナーがあります。まず中袋を裏にして開けた時に、表(肖像画がある方)が上にくるようにお札の向きを揃えます。その後、肖像画が袋の下にくるように中袋に納めます。

気になる金額相場:御霊前の香典、いくら包めばいいの?

御霊前をどれくらいの金額で包めばいいか、悩むことも多いのではないでしょうか。一般的には3,000円~10,000円程度が相場とされているものの、さまざまな理由で金額は変わってきます。

故人との関係性で金額は変わる?

御霊前の相場は、故人との関係性が深いほど高額になるのが一般的です。自分や配偶者の両親など縁が深い場合は3~10万円が相場といわれています。また自分や配偶者の兄弟姉妹の場合は3~5万円、祖父母は1~5万円程度が相場です。さらに叔父・叔母は1~3万円、遠い親戚や友人は5000~1万、同僚は3000~1万が目安となるなど、関係が薄くなるほど金額も控えめになります。

また親族が亡くなって家族で参列する場合は、子供が学生などで同居していれば御霊前を包むのは親のみでも失礼にあたりません。ただし子世代が結婚していたり、未婚でも独立したりしている場合はそれぞれで用意するのがマナーとなります。

年齢や地域による違いはある?

御霊前を包む人の年齢によっても、金額の相場は変わってきます。一般的には、贈る人の年齢が上がるに従って高額となる傾向にあります。若い年代ほど金額は抑えめになりますが、とはいえ30~40代以降は年齢による違いをあまり意識しなくてもよいでしょう。

また地域によっても費用相場が違う傾向もあります。一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会が「香典に関するアンケート調査(令和3年度)」を行っているので、気になる方は調べてみてはいかがでしょうか。

https://www.zengokyo.or.jp/activity/report/search/funeral-gift/result/

迷った時は、誰に相談すればいい?

御霊前の金額で迷った際は、同じような立場の人に相談してみるとよいでしょう。「一緒に参列する方」で「故人との関係が似ている方」かつ「歳が近い方」に相談して同じ金額にしておけば、少額だったり高額すぎたりすることも防げます。高額になりすぎても遺族は困惑しがちなので、足並みを揃えれば安心です。

證大寺|御霊前と御仏前

證大寺は江戸川区にある真宗大谷派の寺院で、通夜や葬儀も行うことができます。お寺ならではの荘厳な雰囲気がある通夜や葬儀となり、なにより遺族や参列者の心に寄り添ったものになるとの評判を得ています。ところで前述した通り、浄土真宗では通夜や葬儀でも御霊前は用いず「御仏前」となりますが、それはどういう理由なのでしょうか。證大寺の住職に話を伺いました。

浄土真宗では御霊前ではなく、御仏前

住職によると『浄土真宗にはそもそも「霊」という概念がない』のだそうです。『浄土真宗の教えでは、人は亡くなると仏さまになるとされています。だから通夜や葬儀でも、御霊前ではなく「御仏前」となるのです。私たちは故人を死者ではなく、生きている私たちを導き照らしてくれる仏さまだと捉えています』。

何より大切なのは、故人を偲ぶ気持ち

写真:證大寺 井上住職

それでは浄土真宗のお通夜や葬儀に参列した際、「御霊前」と表書きした香典を持っていってしまったら、マナー違反になるのでしょうか?住職は『大丈夫ですよ』と笑って答えてくれました。『現代では故人様がどのような宗旨・宗派であるか、ご存じなくお通夜や葬儀に参列されることも珍しくありません。「御霊前」が通例だと思われただけで、それを咎めるのは間違いだと思います。とはいえ故人様が浄土真宗の教えを大切にしていた方だと知っていたら、「御仏前」としてお持ちいただけたらと思います。それが故人様への心遣いとなるからです。しかし大切なのは故人様を偲ぶ気持ちです。お通夜や葬儀に参列する際は、なによりそれを大事にしてください』。

詳しくは下記のリンク先をご参照ください。

證大寺:https://edogawa2.eitaikuyou.life/

森林公園 昭和浄苑:https://higashimatsuyama2.eitaikuyou.life/

船橋 昭和浄苑:https://funabashi2.eitaikuyou.life/

まとめ

通夜や葬儀など四十九日の前に当たる期間に香典を持参する際は、「御霊前」という表書きを用いるのが一般的です。ただし浄土真宗では通夜・葬儀でも「御仏前」となります。通夜や葬儀の際に戸惑わないよう、御霊前の意味や御仏前との違い、香典袋の書き方や相場などをよく知っておくようにしましょう。