浄土真宗では位牌を作らない?お位牌の考え方と過去帳の扱い方

仏教で葬儀を行った場合、四十九日を過ぎたら仏壇に位牌を安置するのが一般的とされています。しかし浄土真宗では原則として位牌は不要とされています。そこで浄土真宗で位牌を作らない理由を解説、また浄土真宗で仏壇に納められる法名軸や過去帳などについても紹介します。あわせて浄土真宗でも位牌を作る場合とは?という疑問にもお応えします。

目次

●位牌とは

●浄土真宗における位牌の考え方

●法名軸(ほうみょうじく)について

●過去帳とは

●浄土真宗でも位牌を作る場合

●證大寺にご相談

●まとめ

位牌とは

そもそも位牌とは、故人の戒名や俗名、亡くなった年月日、享年などを記したものです。位牌を見れば、誰の位牌でいつ亡くなったのかがわかるようになっています。

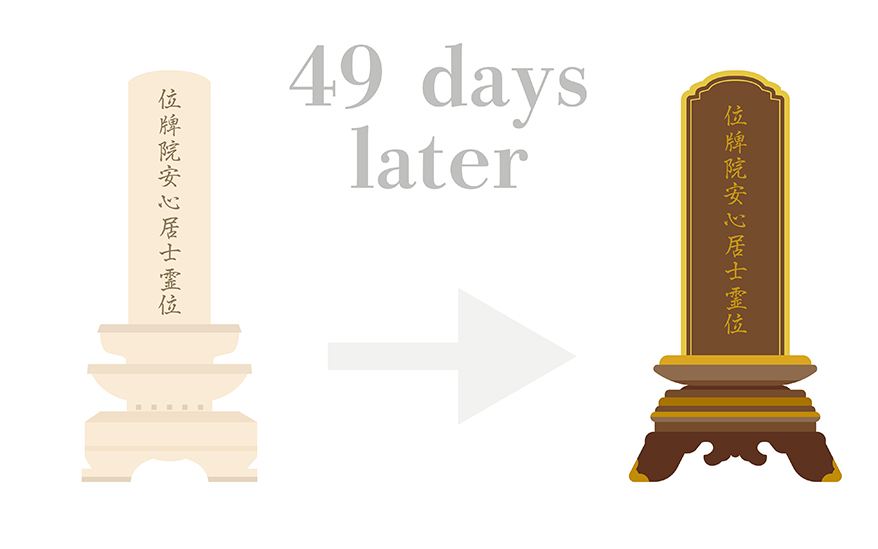

四十九日までは仮の位牌として白木でできた白木位牌が用いられますが、四十九日の忌明けからは黒漆塗りなどの本位牌が用いられます。これが仏壇に安置され、正式な位牌とされています。

位牌の歴史と役割

位牌の起源は中国で、死者の官位を記した木札と、仏教の卒塔婆が習合したものと考えられています。日本には鎌倉時代に中国から帰国した禅僧が日本に持ち帰ったとされています。江戸時代には庶民の間でも仏壇が普及するようになり、位牌も一般化したと考えられています。

位牌は故人や先祖の魂が宿った依り代であり、仏壇に飾って手を合わせて供養する対象という役割があります。とはいえ仏教では本来、魂という概念はなく、仏壇も本尊をお祀りする場所とされています。日本で位牌や仏壇が普及していく中で先祖崇拝の風習と結びつき、仏壇が先祖を供養するための場所ともなり、位牌を仏壇に祀ることが一般的な風習となっていったのだと考えられます。

浄土真宗における位牌の考え方

浄土真宗では他の宗派とは異なり、基本的に位牌は必要ないとされています。それは浄土真宗の教えに深く関わっています。

衆悪の万川帰しぬれば 功徳のうしおに一味なり

浄土真宗では、生前の官位を記す位牌は必要ないと考えています。その理由は、命終すればすべての人が極上浄土で仏になるという浄土経典の教えを大切にしているからです。また位牌を拝むのではなくて仏さまを拝むことが肝心なことだと教えています。亡き人を官位を持った先祖として拝むのではなく、仏さまとして拝むことが重要だと考えています。

浄土真宗では位牌を作らない理由

浄土真宗の教えでは、故人は極楽浄土で仏様になっているので、位牌に魂が宿ることはありません。そのため浄土真宗では位牌は不要とされています。また浄土真宗では、仏壇はご先祖を祀るのではなくご本尊や仏になった祖先を拝むための場所だと考えます。浄土真宗の仏壇は漆塗りや金箔押しできらびやかなものが多いのも、阿弥陀如来のいる極楽浄土を表しているためです。

法名軸(ほうみょうじく)について

法名軸とは、金糸や模様を織り出した織物などでできた掛軸の中央に、白無地の紙を表装したものです。浄土真宗では位牌を作りませんが、故人を偲ぶ方法として「法名軸」というものがあり、お仏壇の内側の両壁に懸けます。白無地の部分には法名(他宗派でいう戒名)、俗名、没年月日、享年などが記されます。四十九日法要までにお寺に依頼して作ってもらうのが一般的です。

法名軸の飾り方

法名軸は仏壇の内側に掛けます。正面には本尊があるので、それを隠さないように飾るようにしましょう。仏壇に向かって右側に、最近亡くなった人の法名軸を掛けるようにします。新たに人が亡くなると、右側にあった法名軸を左に移し、最近亡くなった故人の法名軸を右に飾ります。

また普段は仏壇の内側に掛けておきますが、法要やお盆などでは仏壇の前など掛ける場所を変えることがあります。法要やお盆での飾り方は地域によって異なることもあるので、詳しくは菩提寺に尋ねるのがいいでしょう。

同時に二人分の法名軸しか掛けられないので、掛けられなくなった法名軸はお寺などでお焚き上げいたします。お名前は過去帳に記しているので、お名前や没年月日が分からなくなる心配ありません。

過去帳とは

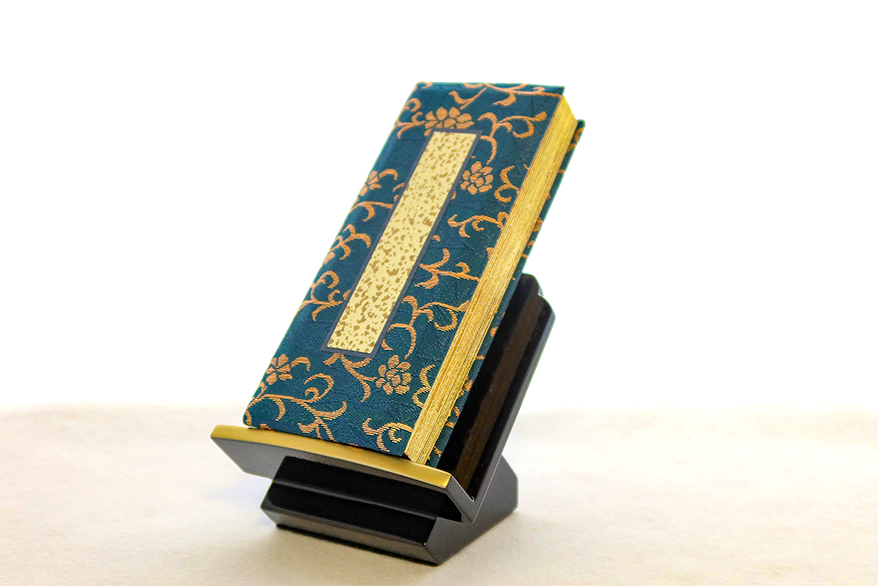

過去帳とは故人の法名と俗名、没年月日、享年などを記録しておく帳面です。

最近亡くなった方だけではなく、一族の代々のものを記録していくものなので、これを見れば自分の先祖の系譜を知ることができます。

過去帳は日めくりすることで、毎月、その日にお亡くなりになった先祖がいるかどうかを知ることもできます。

過去帳の形式は特に決まりはなく、和本綴りであったり、蛇腹状の折本であったりします。また綴じ方だけでなく帳面の部分も、日めくりになっているものや月ごとのもの、日付が書かれていないものなどさまざまです。

過去帳に書き入れる文字は墨を使用するのが一般的です。これは長期に渡って保存しても文字が読めるようにするためです。また過去帳への記入は、誰が行ってもよいとされています。しかし大抵は書き慣れていないため、書き損じて失敗する恐れがあります。基本的にはお寺に依頼して住職に書いてもらうのがよいでしょう。

過去帳による供養

過去帳は普段は仏壇の引き出しの中に保管しておくものです。しかし法要や月命日などでは、取り出して飾って供養を行います。過去帳台(見台ともいう)の上に置いて、供養する故人のページを開いて仏壇に供えるようにします。

浄土真宗でも位牌を作る場合

浄土真宗では位牌は不要とされていますが、故人を偲んで毎日手を合わせる対象として、位牌を作りたいと考える方もいるでしょう。

浄土真宗で位牌を作ることは、禁止されているわけではありません。最近では、希望に応じて位牌を作ることを認めるお寺も増えています。その一方で、厳格に認めないというお寺もあります。浄土真宗で位牌を作りたい場合は、まずは菩提寺の住職に相談してみるとよいでしょう。

證大寺にご相談

證大寺は承和二年(西暦835年)に建立された坊舎「続命院」を発祥とし、『続日本後紀』にも記録があるお寺です。その後、長い歴史を経て親鸞聖人の教えを伝える寺院(浄土真宗大谷派)としてお勤めを行っています。

浄土真宗のお寺なので、位牌は本来不要としています。「しかし最近では、手を合わせる対象がほしいなどといった理由から、位牌を作りたいとおっしゃる方も増えています」と住職はいいます。「熱心な信徒の方は位牌が不要な理由をよく理解されていますが、やはり位牌を身近に置きたいという方もいらっしゃいます。證大寺ではそんな希望に寄り添って位牌を作ることを認め、四十九日法要の際には位牌への魂入れも行っています」。

證大寺では位牌の由来を丁寧に説明して、亡くなった方は仏さまになられたのですので位牌を用いる必要がないことをお伝えしています。もし先祖代々受け継いでいる位牌がすでにある場合には、ご本尊が隠れないようにお伝えすることや、位牌を守っていくことが負担になっている場合にはお寺でお焚き上げをして、位牌に記されている情報を過去帳に転写させていただいております。

證大寺は信徒の心に寄り添うのはもちろん、一般の方に対しても仏教講座やカルチャー、年間行事などを通して広く門戸を開いてくれています。葬儀や法事などの仏事はもちろん、相談したいことがあれば気軽に立ち寄れるお寺だといえるでしょう。

證大寺について詳しくはこちら

まとめ

浄土真宗では、原則的に位牌は不要とされています。また位牌に代わるものとして、法名軸など浄土真宗ならではのものもあります。最近では浄土真宗でも位牌を作る方が増えていますが、故人の魂が宿っているものというよりは、故人を偲ぶためのものであるといえるでしょう。仏壇もなにより仏さまを拝む場所であるということを大切にしたいものです。

【證大寺昭和浄苑 修正会 献木のご案内】

献木に、仏さまになられた大切な方のお名前を染筆し奉納いたします。

元旦の修正会で、故人さまのお名前を読み上げて法要を勤修いたします。