四十九日法要の香典について|金額の相場や書き方などマナーについて教えます

四十九日法要は、故人が亡くなってから49日目に執り行われるものです。通夜や葬儀は訃報を聞いて自ら参列するものですが、四十九日法要は招待されて参列するというのが一般的です。そこで四十九日法要に招待された際、香典をどうするのか、金額相場から香典袋の書き方、渡す際のマナーなども含めて解説します。

目次

●四十九日法要で香典が必要な理由

●四十九日法要で包む香典の相場|関係別に解説

●四十九日法要での香典袋の選び方

●香典袋の書き方と包み方

●香典を渡す際のマナー

●香典を辞退された場合

●「證大寺」の四十九日法要

●まとめ

四十九日法要で香典が必要な理由

四十九日法要は、故人にとっても遺族にとっても重要な法要です。多くの宗派では、故人は四十九日を過ぎてから魂が成仏すると考えられています。また遺族にとっては、四十九日法要後に喪に服す期間が終わる「忌明け(きあけ)」となります。四十九日法要は通夜や葬儀と違い、遺族から招待を受けて参加するものなので、故人を偲び遺族への敬意を表す形として、法要に参列する場合は香典を持参するのがマナーとなっています。

四十九日法要で包む香典の相場|関係別に解説

では四十九日法要に持参する香典は、どれぐらい包めばよいでしょうか。それは故人との関係性のほか、参列する人の年齢などによって変わってきます。

親族の場合の香典相場

故人が親族の場合は、親族以外よりも香典の相場は上がります。故人との関係性と年齢別の金額相場を表にまとめましたので、参考にしてください。

| 20代 | 30代 | 40代以上 | |

| 両親 | 10,000~50,000円程度 | 20,000~50,000円程度 | 50,000~100,000円程度 |

| 祖父母 | 3,000~10,000円程度 | 5,000~30,000円程度 | 10,000~30,000円程度 |

| 兄弟姉妹 | 10,000円程度 | 10,000~30,000円程度 | 10,000~50,000円程度 |

| 叔父叔母など親族 | 5,000~10,000円程度 | 5,000~10,000円程度 | 5,000~30,000円程度 |

このほか、法要後に会食が伴う場合は、表組の香典の目安に加え、1人あたり5,000~10,000円を乗せて包むようにします。家族で参列する場合は、人数分のプラスとなるよう注意しましょう。

一般的な香典相場(親族以外の場合)

友人や知人として参列する場合は、20代なら3,000~5,000円、30代以上なら5,000~1万円程度が相場となります。こちらも会食に参加する場合は、1人あたり5,000~10,000円をプラスして包むようにしましょう。

欠席した場合の香典相場

やむを得ず欠席する場合も、香典相場に変わりはないので上記を参考にしてください。ただし会食には出席しないので、会食分をプラスする必要はありません。また欠席する場合、香典は参加する人に代理となってもらい、当日にお渡しするのが一般的です。もちろん郵送してもかまいませんが、その場合は欠席のお詫びの手紙を添えるようにすると丁寧です。

四十九日法要での香典袋の選び方

四十九日法要に出席する際は、服装や数珠などのほか、香典袋の準備も事前にしておくようにしましょう。また、通夜や葬儀と異なるマナーもあるので注意するようにします。

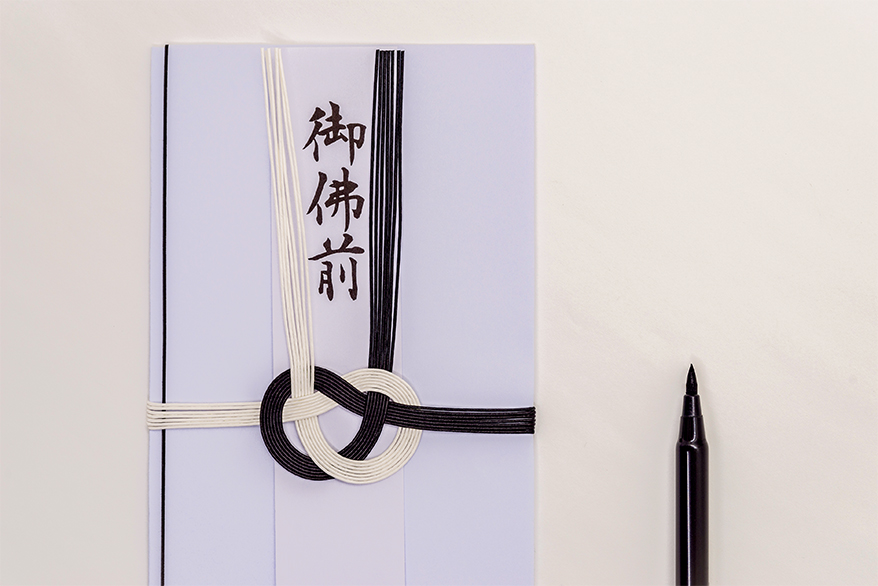

表書きが「御仏前」になっているものを選ぶこと

四十九日法要の香典袋は通夜や葬儀とは異なり、表書きが「御仏前」となっているものを選びましょう。四十九日を過ぎると故人の魂は成仏し、仏様になっているとされるためです。なお実際の49日以前に四十九日法要が行われる場合も、「御仏前」の表書きを選ぶことが通例となっています。

香典袋の水引は包む金額によって色を変えるのが一般的

香典袋は水引が「あわじ結び」あるいは「結び切」のものを選びます。水引の色は、黒白・双銀などがありますが、包む金額によって水引の色を変えるのが一般的とされています。黒白は、1万円~3万円程度、5万円以上なら双銀がふさわしいといわれています。5,000円以下の場合は、水引が印刷されているものが使われることが多いです。なお関西の一部地域では黄白の水引を用いる風習もあります。

香典袋の書き方と包み方

香典袋の書き方や包み方でも、通夜や葬儀と異なるマナーとなっている点もあるので、注意するようにしましょう。

香典袋の表書き(外包み)

香典袋は基本的に毛筆を用いますが、現代では筆ペンを用いてもよいとされています。またインクの色は通夜・葬儀では薄墨ですが、四十九日法要では通常の濃さの墨でかまいません。表書きの上段は「御仏前」とし、下段には名前をフルネームで書くようにします。

中袋の書き方

中袋を書くときも毛筆や筆ペンが推奨されていますが、慣れない場合は万年筆など通常のペンを用いてもかまわないとされています。中袋の表には、中央に縦書きで金額を書きます。ただし金額は常用漢字ではなく「金 ◯圓也」など旧字体で書くことが一般的です。中袋の裏面には中央寄りに香典を包んだ人の住所を書き、その左に氏名をフルネームで書くようにします。中袋がないタイプの香典袋を用いる場合は、裏側に金額と住所を書いておくようにしましょう。

香典袋の包み方

通夜や葬儀では新札を包むのはマナー違反とされていますが、四十九日法要は新札でも問題ありません。お札は向きを揃えて肖像が書かれている面を裏向きにし、袋の下側に肖像がくるように入れるのがマナーとされています。外袋をたたむ際は下側を先に折り、上側が下側の上にくるようにします。慶事とは逆の折り方になるので注意するようにしましょう。

香典を渡す際のマナー

香典は法要が始まる前に、遺族に直接手渡します。香典袋を袱紗に包んで持参し、目の前で取り出してから、表書きが正面になるように回転させて渡すのがマナーです。また渡す際に「御仏前にお供えください」などの一言を添えるようにしたいものです。ただし地域によっては、祭壇の脇の机に置くなどの慣習がある場合もあります。

香典を辞退された場合

最近では遺族が香典を辞退するケースも増えてきています。その場合は遺族の意向を尊重し、香典を持参しないようにしましょう。どうしても気持ちを示したい場合には、供花や供物を持参するのも一つの方法です。ただしそれも辞退される場合があるので、遺族の許可を取ってから供花や供物を持って行くようにしましょう。

「證大寺」の四十九日法要

写真:證大寺 森林公園昭和浄苑の僧侶と参詣者

證大寺は江戸川区にある真宗大谷派のお寺です。本坊の墓地のほか、埼玉県東松山市と千葉県船橋市に昭和浄苑という名の2つの霊園も直接運営しています。證大寺でも昭和浄苑でも、四十九日などの法要を行うことができます。

主催者にも参拝者にもやさしい法要

法事を主催するとなると、遺族はお寺との連絡だけでなく、供物や供花の手配、さらには後の会食(お斎)や返礼品など、あちこち手配することになってしまいます。不手際がないように手配を行うのは、なかなか骨の折れる仕事となってしまいます。しかし證大寺・昭和浄苑で法事を行う場合は、すべてお寺で手配をしてもらえます。そのため遺族が法事の手配に追われず、喪に服す期間をじっくり故人を悼む時間にすることができます。

また参列者にとっても、お寺での法事は好評となっています。お墓の側なのですぐにお墓参りができ、バスやタクシーで墓地まで移動する手間も省けます。お斎場もあるから会食も行え、移動が苦になる年輩の参列者がいても負担をかける心配がないと評判です。

證大寺:https://edogawa2.eitaikuyou.life/

森林公園 昭和浄苑:https://higashimatsuyama2.eitaikuyou.life/

船橋 昭和浄苑:https://funabashi2.eitaikuyou.life/

まとめ

四十九日法要での香典は、通夜や葬儀とは異なるマナーがあります。故人にとっても遺族にとっても節目となる法要なので、招待を受けた際は失礼のないよう振る舞いたいものです。そのためにも知識やマナーを事前に身につけておくようにしましょう。