新盆の読み方は「にいぼん」?意味と初盆との関係、時期や準備について解説

「新盆」や「初盆」というと、故人が亡くなった後の最初のお盆というイメージでしょう。しかし読み方が複数あり、異なる意味を持つ場合もあることをご存知でしょうか。そこで新盆(初盆)の読み方や意味の説明に加え、新盆(初盆)を迎えるにあたり何をすればよいかなどもあわせて解説していきます。

目次

●新盆・初盆と書いて何と読むの?

●新盆(初盆)とは|意味と時期を解説

●お盆期間の流れと新盆(初盆)の準備

●まとめ

●證大寺の新盆(初盆)法要について

新盆・初盆と書いて何と読むの?

新盆は「にいぼん」「あらぼん」「しんぼん」などの読み方があります。関東甲信越地方では「新盆」(にいぼん・あらぼん・しんぼん)と呼ばれることが多いですが、全国的には「初盆(はつぼん)」の呼称が優勢です。また初盆は地域によっては「ういぼん」と呼ぶ場合もあります。

新盆(初盆)とは|意味と時期を解説

新盆と初盆は基本的には同じ意味です。ただし「新盆(しんぼん)」と呼ぶ場合は、別の意味を持つこともあります。ではその意味について見ていきましょう。

忌明け後の初めてのお盆

新盆(初盆)は、故人が亡くなって初めて迎えるお盆のことです。ただし正確には、四十九日法要を終えた忌明け後初めてのお盆のことを指します。よって四十九日前にお盆が訪れる場合は、翌年に新盆(初盆)を迎えることになります。

新しい暦(新暦)のお盆

新盆と書いてしんぼんと呼ぶ場合は、「新しい暦(新暦)のお盆」を指すこともあります。一般的には7月に行われるお盆を「新盆」、8月のお盆を「旧盆」「月遅れ盆」などと呼びます。

お盆の時期が2つあるのは、明治時代の暦制度の改変がきっかけです。東京や首都圏などの一部地域では新しい暦(新暦)に合わせて7月にお盆が行われるようになりましたが、その他の地域では旧暦に合わせて8月に行われています。また沖縄でも毎年旧暦7月13日~7月15日までがお盆の日となっていますが、旧暦を正確に新暦と置き換えるため年によってお盆の日にちが異なります。概ね8月20日頃となることが多く、本土とは異なる形式でお盆の行事が営まれます。

お盆期間の流れと新盆(初盆)の準備

新暦・旧暦のどちらで行うにしろ、新盆(初盆)は通常のお盆とは異なる準備が必要となります。お盆期間の流れとともに、その準備について説明します。

お盆の期間とは

東京など新暦でお盆を行う場合は7月13~16日がお盆の期間となります。その他の地域では8月13~16日がお盆の期間となります。

■お盆期間の流れ

そもそもお盆とは、故人の霊が家に帰ってくるとされる期間のことです。地獄の釜の蓋が開いて、故人や祖先の霊があの世からふるさとに帰ってくると言い伝えられてきました。

お盆の初日は「盆の入り」と呼ばれ、故人や先祖の霊を家に迎える日となります。14・15日は「盆の中日」で、霊が家に滞在している期間と考えられています。そして最終日の「盆明け」は「送り盆」とも呼ばれ、霊が帰って行く日とされています。盆明けは16日を指すことが多いですが、地域によっては15日に行われることもあります。

■浄土真宗の場合

故人や先祖の霊が家に帰ってくるとされるお盆ですが、浄土真宗ではお盆の捉え方が異なります。

浄土真宗の教えでは念仏を唱えることで、人は亡くなるとすぐ極楽浄土に行くとされています。また「霊」が存在するという考えもありません。そのため一「迎え火」や「送り火」、「精霊棚」などのお盆の行事は行わず、「歓喜会」と呼ばれる行事が行われます。歓喜会は故人のことを思い出し先祖に感謝するためのもので、8月の13日前後に法要が行われることが多いです。

新盆(初盆)の準備

お盆は故人の霊を迎えてもてなし、その後お見送りするという行事です。そのため仏壇の前に精霊棚を飾り付けるなど用意が必要です。それに加えて新盆(初盆)では、故人が初めて家に帰ってくる機会となるため、通常のお盆よりも丁寧に迎えるべき行事とされています。新盆(初盆)を迎えるための準備を時系列順で説明しますので、事前によく確認するようにしましょう。

■【3か月前】お寺に法要を依頼する

新盆(初盆)では通常のお盆とは異なり、法要を行うのが一般的です。お寺と相談して法要の日程調整をしておきましょう。お盆はお寺にとってとても忙しい時期なので、早めに相談するようにします。多くの参列者を呼ぶような法要を行う場合は、3ヶ月前までには依頼しておくとよいでしょう。また参列者への連絡も間際にならないように早めに行い、参列の人数に目処が立ったら法要後の会食の手配も行うようにします。また参列者はお供え等を持参することが多いので、その返礼品の手配も併せて行いましょう。

■【1~2週間前】飾りつけ準備

新盆(初盆)では、「白紋天(しろもんてん)」と呼ばれる白提灯を飾ります。白紋天は新盆(初盆)にのみ飾るもので、軒先や玄関などに吊り下げて飾ることが一般的です。故人の霊が初めて家に帰る際に、道に迷うことがないよう目印として飾られるというものです。仏具店のほかホームセンターなどでも購入できるので、早めに用意しておくようにします。

お盆の期間には精霊棚(盆棚ともいう)を用意し、キュウリの精霊馬やナスの精霊牛を飾るほか、季節の果物や故人が好きだった食べ物などをお供えします。また精霊棚や仏壇の両脇に盆提灯と呼ばれる絵柄のついた提灯を飾ります。盆提灯は2つを対で飾るのが習わしですが、偶数なら2つに限らずいくつ飾っても問題ありません。

実際の飾り付けは、13日から16日の4日間飾るものだとされていますが、前日までに用意を済ませておくようにしましょう。そのためには1~2週間前から準備をするのが理想的です。

これらのほかに、迎え火と送り火の準備もしておきましょう。また新盆(初盆)ということで家族以外の方がお墓参りに来られることも考えられるので、お盆の前日までにはお墓を掃除しておくことをおすすめします。

■【お盆の初日】白提灯を飾り、迎え火を焚く

お盆の初日(盆の入り)には、玄関先などに白紋天の提灯を飾ります。住宅事情などで軒先や玄関に飾れない場合などでは、仏壇の側や窓辺、ベランダなどに飾るケースも増えています。白紋天は盆の入りの13日から飾るとされていますが、故人の霊に「早く帰ってきてほしい」という願いから、盆の入りの前に飾っても問題ないとされています。

盆の入りの夕方になったら、自宅の軒先などで送り火を焚きます。焙烙(ほうろく)と呼ばれる素焼きの器の上に、おがらを折って重ね入れて火をつけて燃やします。おがらとは麻の茎を剥いで中を乾燥させたもので、昔から灯明などで用いられてきました。これを燃やした煙に乗って、故人や先祖の霊が家に帰ってくるとされています。迎え火を焚く時間には特に決まりはありませんが、日中だと明るさで火が見えづらく夜になると視界が悪く危険なため、薄暗くなってきたころ~日没前の17時~19時頃とされています。

また地域によっては、お墓参りをしてお墓で迎え火を焚き、故人や先祖の霊を家までお連れするなど、異なるしきたりで行われる場合もあります。

■【盆の中日】法要・お墓参りをする

新盆(初盆)では、自宅やお寺などで法要を執り行うのが一般的です。法要では僧侶の読経、参列者によるお焼香などがおこなわれます。服装については、平服の着用で差し支えはなく、華美な服装にならないようにしましょう。また僧侶にお渡しするお布施も忘れないよう準備しておきます。

法要終了後は会食を行うケースが多く、お墓が近い場合などは、法要後に参列者とともにお墓参りを行うこともあります。

お盆の間は先祖や故人が家に帰ってきているので、昔はろうそくや提灯などの火を消さず灯し続けるものとされていましたが、現在では防災上の観点から消火しても問題ないとされています。ただしお盆の期間中は精霊棚のお供え物や水などは毎日交換するようにしましょう。

■【盆明け】送り火を焚く

お盆の最終日・盆明けには、故人の霊をお見送りします。故人があの世へ戻れるように願って焚くのが送り火です。送り火を焚くまでは故人の霊は家にいるとされているので、最後のお供え物をするなどして家に帰ってきてくれたことに感謝しましょう。送り火を焚く時間は迎え火と同様に特に決まりはないものの、名残惜しいという気持ちをこめて夕方遅め(17時~19時頃)に焚くのが一般的です。またお墓参りをして、故人や先祖の霊をお墓まで見送るという地域もあります。

新盆(新盆)で飾られた白紋天の提灯や精霊馬などの飾りも、昔は送り火の火で一緒に焼くこともありましたが、近年では避けた方が無難です。この処分については、購入先に相談される方がよく、それが出来ず、どこにも相談ができない場合、菩提寺の意見を訊来ましょう。一般的には可燃ゴミとして処理をすることが多いようです。

まとめ

故人や先祖の霊が家に帰ってくるお盆の期間は、お盆飾りやお供えなどいつもとは違う準備が必要です。ましてや新盆(初盆)となると、法要の準備などもあってさらに入念な準備が必要となってきます。なにを行うのか、どのような品が必要なのかなど事前に確認し、ゆとりをもったスケジュールで新盆(初盆)を迎えるようにしたいものです。

證大寺の新盆(初盆)法要について

證大寺は浄土真宗の寺で、真宗大谷派に属しています。お盆には浄土真宗の教えに則り、法要が行われています。

お盆は、亡き人への感謝の機会

浄土真宗では、お盆に故人や先祖霊がこの世に戻ってくるという考え方はないといいます。浄土真宗の教えでは念仏を唱えることで、人は亡くなると極楽浄土にいって成仏するとされています。

お盆は正式には『盂蘭盆会(うらぼんえ)』といい、『盂蘭盆経』というお経が由来となっているとされています。お釈迦様の弟子に目連という方がいて、とても親孝行な方であったといわれています。ある時、目連の亡き母が餓鬼道に堕ちて苦しんでいることがわかったそうです。なんとか母を救えないかとお釈迦様に教えを乞うたところ、『7月15日(現在の8月中旬ごろ)に心から供養することで苦しみから救えるだろう』といわれ、仰せに従って供養したところ、餓鬼道から天上界に浮ぶことができたというエピソードがもとになり、お盆は先祖供養の日となって、今日に続いて来たのだと考えられます。

住職はお盆とは感謝と気づきの機会なのだといいます。「浄土真宗では、他の宗派で行う迎え火や送り火、精霊棚などの準備は不要とされていますが、法要は行われます。お盆の法要は『歓喜会』と呼ばれ、故人のことを思い出し、先祖様に感謝する機会となっています。「先祖様、故人様との繋がりに気付き、また、もろもろの働きや願いをお感じ取りいただき感謝する」これがお盆の最大のテーマではないでしょうか。」

新盆を迎えた人だけの集まり

また證大寺では法要だけでなく、新盆(初盆)を迎えたご家族を対象に、同じ境遇の方々と集える会をお盆の時期に催しています。住職によると、この会はグリーフケアの場にもなっているといいます。

「大切な方を亡くしてまだ年月も経っていないと、心の整理もなかなかつかないものです。そんなご家族に集まってもらい、ろうそくの火を見つめながら、故人様と語りあっていただきます。また悲しい経験をした方たち同志が語り合い寄り添うことで、自分の中にあると思う感情自体も、実は阿弥陀如来からの差し向け(回向)であろうかと、案ずるものであります。実際に参加した方からも『立ち直る機会になった』などの声も寄せられています。」

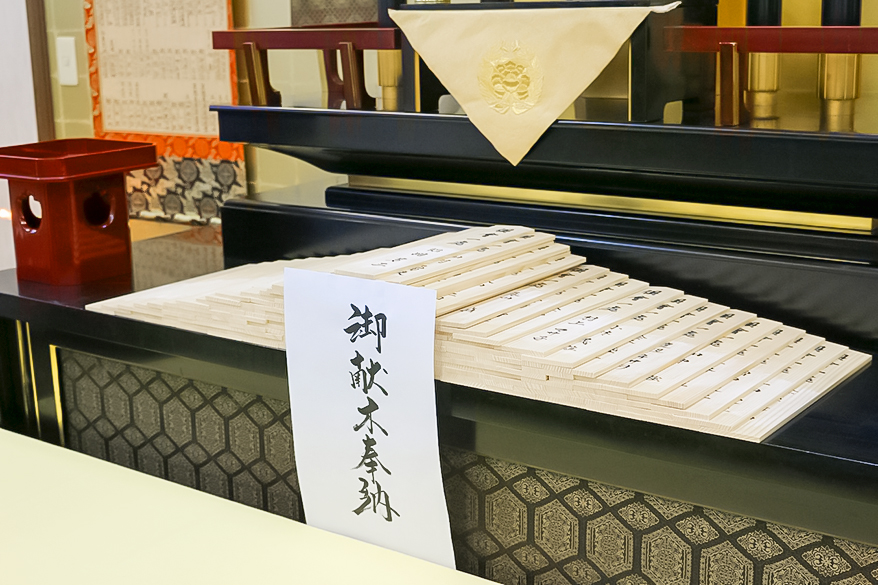

【證大寺昭和浄苑 修正会 献木のご案内】

献木に、仏さまになられた大切な方のお名前を染筆し奉納いたします。

元旦の修正会で、故人さまのお名前を読み上げて法要を勤修いたします。