墓石の文字はどう選ぶ?書体や彫刻する場所、費用について解説

お墓を新しく建てるときや墓石に文字を追加で刻むとき、文字の書体の種類や位置はどうしたらよいか、費用はいくらなどについて紹介。お墓を建てる際に困らないように、事前に知っておくと安心です。

目次

●墓石に刻む文字の位置

●墓石によく使われる文字

●墓石に文字を彫る費用の相場

●墓石に刻む文字の一般的な書体

●墓石に刻む文字の彫刻方法

●墓石のことはお気軽にご相談ください

●まとめ

墓石に刻む文字の位置

基本的に墓石に刻む内容や位置は自由ですが、一般的な彫り方を紹介します。

竿石(さおいし)の正面

和型墓石では先祖から子孫まで、永代にわたり家族みんなが同じお墓に入るため、「〇〇家先祖代々」「○○家之墓」など、苗字を竿石の正面の中央に彫るのが一般的です。仏教の宗派によりお題目を入れることもあります。洋型墓石になると入れる文字の自由度が広がり、好きな漢字一文字とか、好きな熟語などを入れるケースがあります。

竿石の右側面

亡くなった方の戒名や亡くなった年月日、俗名、享年を彫るのが一般的ですが、宗教や宗派、地域によって彫る場所が異なることがありますので、彫る順番などわからないことがある場合は、親族や菩提寺に確認しておきましょう。竿石に名前が書ききれない場合はお墓の敷地内に墓誌を建て、そこに俗名、享年、命日などを彫ります。

竿石の左側面

竿石の左側面にはお墓の建立年月日、建立者名を彫ります。お墓を建てた建立年月日は「○○年○○月吉日」と彫る場合が多いですが、浄土真宗では「吉日」とは入れません。続いて故人の法要の年月日を入れることもあります。建立者名に関しては細かい決まりはなく、お墓を建てる資金を出した人全員の名前を彫ることもありますし、建立者が名義人と同じである必要もありません。

竿石の裏面

和型墓石では左側面に建立年月日や建立者名を彫る代わりに、裏面に彫る場合もあります。洋型墓石では建立年月日・建立者名は左側面に彫ることがほとんどで、裏面に彫ることはまずありません。

墓石によく使われる文字

墓石の正面に彫られる文字は墓石の印象を決める大事な要素です。和型墓石では宗派ごとに標準的な文字の入れ方があるため、入れ方を知っておく必要があるでしょう。

和型墓石

和型墓石では仏教の各宗派のお題目や、「○○家之墓」や「〇〇家先祖代々」といった家名を入れるのが一般的です。最近では「先祖代々」を省き、「○○家」と家名を表示する場合が多くなっているようです。宗派ごとのお題目は次の通りです。

■浄土真宗

墓石の正面に「南無阿弥陀仏」や「倶会一処(くえいっしょ)」と彫ることが多く、「〇〇家先祖代々」は右側面に入れ、その下に法名を入れます。「倶会一処」とは、亡くなった人は「倶(とも)に一つの処(ところ)=お浄土で会う」という意味です。

■浄土宗

墓石の頂部に阿弥陀如来を表す梵字を刻みます。「南無阿弥陀仏」や「倶会一処」と彫ることもあります。

■天台宗

「南無阿弥陀仏」と入れるか、梵字を入れた後に「〇〇家先祖代々」と入れます。

■真言宗

「南無大師遍照金剛」と入れるか、梵字の後に「○○家先祖代々」などと入れます。

■臨済宗・曹洞宗

「南無釈迦牟尼佛」と入れるか、「〇」を入れた後に「○○家先祖代々」と刻むのが一般的です。

■日蓮宗

「南無妙法蓮華経」と入れるか、石の頂部に「妙法」と刻んだ後に「〇〇家先祖代々」と入れるのが一般的です。

洋型墓石

洋型墓石は和型墓石に比べ自由度が高く、故人への想いを込めた漢字や熟語、メッセージを彫ることが多く見られます。

■漢字一文字を彫る

「心」・「夢」・「想」・「絆」・「愛」などの漢字が人気です。一文字ですので、墓石の正面に大きく彫ることができ、印象深い墓石にすることができます。故人が生前好きだった趣味などをモチーフに漢字を選ぶと、いっそうオリジナリティに溢れたお墓になるでしょう。なお、「愛」という言葉は仏教では煩悩のひとつとされていますが、宗教色の薄い霊園などでは問題ないでしょう。

■熟語を彫る

二文字以上の言葉としては、「感謝」・「誠実」・「一期一会」など故人への想いを込めた言葉が人気です。故人の人柄を感じさせる言葉を探すことで、オリジナリティは高まるでしょう。

■メッセージを彫る

「ありがとう」など故人からのメッセージを彫ることも、「やすらかに」など遺族から故人へ向けた想いをメッセージすることもできます。ひらがなで柔らかな親しみやすい印象にすることでき、また一方では「Thank you(ありがとう)」・「Forever(永遠)」など英語でメッセージすることでおしゃれな墓石にすることもできます。

■イラストを彫る

データを渡して加工してもらえるケースもあり、故人が好きだったものをイラストにして刻むことができます。ただし、アニメなどは著作権を考慮する必要があり、後々のトラブルを避けるためにも注意が必要です。

墓石に文字を彫る費用の相場

新しくお墓を建立する場合の彫刻費用

お墓は竿石の正面に入れるお題目や家名、さらに側面や裏面に入れる建立者名、建立日などがあります。これらは基礎彫刻と呼ばれ、それにかかる費用は4万円〜10万円程度をみておきましょう。またほとんどのお寺や民間の霊園は連携している石材店がありますが、お墓を新しく建立し文字を彫る際は、自分で選んだ石材店にお願いできるかどうかも事前に確認しておく必要があります。

追加で文字を彫る際の費用

すでにお墓があり、追加で戒名や俗名を彫る場合、5万円ほどの費用をみておきましょう。彫刻はお墓があるお寺や霊園で行うことが多いのですが、現場で彫刻ができないときは墓石を一度石材店に運ばなければなりませんので、運送費などの追加料金が発生する可能性があります。墓誌に文字を入れる場合には法要は必要ありませんが、竿石に追加で文字を入れる場合は、魂抜き・魂入れといった法要を執り行います。その際は、お布施として1万円〜3万円程度を用意しておきます。

模様を刻む際の費用

模様というと洋型墓石で花などのイラストを入れるケースを想像しますが、そればかりではありません。和型墓石で、家紋を入れるようなときも当てはまります。費用はおよそ10万円〜20万円程度ですが、模様を追加で入れる場合は5万円〜15万円くらいといわれています。文字を追加で入れる場合と同じで、墓石を輸送する場合や彫刻する場所によって料金は変わることがあります。

今ある文字を塗り直す際の費用

墓石の文字は長い年月の間に色が剥げてきたり、汚れが目立つようになってしまったら、色の入れ直しなどの手入れをするとよいでしょう。費用は墓石を石材店まで運ぶ必要があるかどうかで変わりますが、お布施を含めて3万〜10万円くらい。ただし石材店によって料金の計算方法が異なりますので、事前に確認するようにしましょう。なお、墓石全体の表面を磨いて光沢やツヤを復活させる磨き直しの費用は、30万円前後からとみておきましょう。

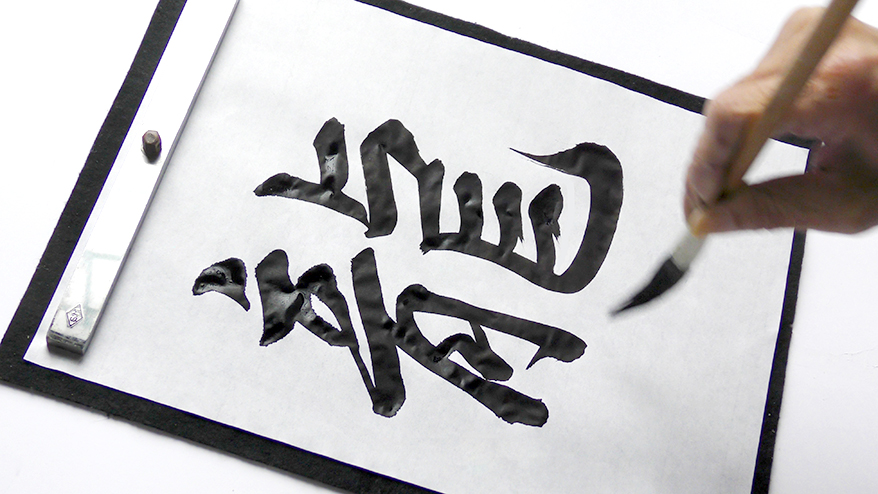

墓石に刻む文字の一般的な書体

墓石に使う書体に決まりはありませんが、やわらかな印象や誠実な印象など、選ぶ書体によって墓石の印象が異なります。故人のイメージに合うような書体にする、あるいは遠くからでもわかりやすい書体にするなど、目的を決めて書体を選ぶようにしましょう。紹介する書体以外にも、書道家が書いた文字や自分で書いた文字をデータとして墓石に彫ることもできますので、その場合は一度石材店に確認するとよいでしょう。

楷書体(かいしょたい)

筆文字の「とめ」「はね」「はらい」などが明確な、筆を使ったような筆跡です。読みやすく、墓石の標準的な書体として使われています。力強くはっきりとした印象になりますので、存在感があり、遠くからでも見やすいのも特徴です。

行書体

楷書体と同じく筆文字が基調の書体ですが、楷書体が一文字ずつはっきりと書かれているのに対し、行書体は文字を連続して書いたような筆遣いが特徴です。流れるような筆跡が繊細で品格があり、かといって読みづらいということもありませんので、行書体も人気の書体です。

隷書体(れいしょたい)

文字が少し横長になるのが特徴的な書体です。安定感のあるどっしりとした印象で、読みやすさもあり、昔からよく使われる主要な書体のひとつです。

草書体

行書体をさらに崩した簡略化された文字で、一般には読みづらさがあり、墓石に使用されることは少ない書体ですが、繊細で優雅な印象がありますので、洋型墓石にひらがなで「ありがとう」や「やすらかに」などの読みやすい短いメッセージを草書体で刻むとオリジナリティが高まります。

ゴシック体

読みやすさから新聞や雑誌などの印刷物やネットでよく使われ、日頃から目にする機会が多い書体ですので、墓石に使用した際も親しみやすさがあります。横書きでも使いやすい書体のため和型墓石よりも洋型墓石に向いています。

墓石に刻む文字の彫刻方法

墓地や霊園を歩くと、文字の彫り方にもいろいろな手法があることに気づくのではないでしょうか。墓石に文字の彫刻方法にはさまざまな種類があり、どの彫刻方法を選ぶかによって、お墓の印象も変わってきます。文字の書体や彫る場所などに合わせて適した彫り方を選びましょう。なお、石材店によって対応している彫刻方法は異なります。彫刻方法については、事前に石材店と相談しましょう。

彫り込み

竿石正面の大きな文字を彫るときに多く用いられるスタンダードな手法で、「通常彫り」とも呼ばれています。筆を下した地点やとめる地点を深く彫り込むことで文字に立体感をつけ、力強い印象を生み出すことができます。メリハリがあり家名などを格調高く刻むことができますが、彫りの深い部分には汚れや苔がつきやすくなります。

霞彫り

文字の部分を深く彫らず、墓石の光沢を文字のところだけ消して文字が見えやすい状態にする手法です。彫りが浅いので汚れがつきにくいため、近年では人気が高まってきました。濃い色の墓石では文字がはっきり見えるためおすすめですが、戒名など小さい文字は彫刻できません。

浮かし彫り

モチーフは彫らずに、モチーフの周囲を彫ることでモチーフが浮き上がるようにします。彫った部分に色をつけなくても際立たせることができる手法です。一般的には水鉢や花立に彫る家紋に多く用いられていましたが、最近では竿石の正面の文字に使われることもあります。ただし、墓石の石の種類によっては浮かし彫りが適さないものもありますので、あらかじめ石材店に確認するようにしましょう。

ヤゲン彫り

文字のくぼみの部分がV字になる彫り方です。文字の陰影がはっきりとし、立体感が感じられます。鎌倉時代から用いられてきた手掘りの彫刻手法で手間がかかり、さらに手掘りができる職人が少なくなってきたため費用も高くなります。

平彫り

彫る部分の深さを均等に、平らに彫り上げる手法です。フラットな仕上がりのため文字に躍動感や力強さは表現できませんが、落ち着きのある穏やかな印象を生み出すことができます。板状の墓石を用いたプレート葬など、新しいタイプのお墓にも適しています。

線彫り

線だけで彫っていく彫刻手法です。細かい曲線や細い線を彫刻することができますので、文字よりも花などのイラストやデザインに用いられることが多く、オリジナル性の高い墓石を作ることができます。そのままではわかりにくい場合は、色を塗って目立たせることもできます。

影彫り

影彫りは強弱をつけて専用のノミを点描画のように打ち、文字ではなく、イラストや写真をリアルに再現する手法です。ノミを打ち込んだ部分は白くなるため、黒など色の濃い石に向いています。ワンポイントで花やペット、故人をイメージできる風景写真などをあしらうのが人気で、水鉢や花立に影彫りをすることで個性的なお墓になるでしょう。

墓石のことはお気軽にご相談ください

證大寺(江戸川)でのご相談の様子

お墓とは、亡くなってしまった方と再び出会い、故人と語り合う場所です。またお墓へのお参りは、故人との対話を通じて自分自身を見つめ直す時間でもあります。そんな大切なお墓ですから、お墓を建てるにあたっては、文字の入れ方や、故人に合った書体の選び方・彫り方などを丁寧にご案内いたします。

さらに證大寺が長年のお付き合いの中で信頼を寄せている、確かな技術を持つ石材店をご紹介します。

お墓は故人と心を通わすかけがえのない場所。納得できる墓石を建てられるよう、心をこめてお手伝いいたします。

まとめ

お墓は、墓石に刻む文字の位置などに基本的なルールがあり、また宗派や宗教によって使われやすい文字や言葉はありますが、それさえ守れば墓石を建てるのはそんなに難しいことではありません。

お墓は故人を偲び、語り合う大切な場所ですから、故人にふさわしい書体や彫り方を選ぶことで、故人を身近に思い起こすことができるでしょう。