喪中にやってはいけない3つのこと|期間や過ごし方のマナーを徹底解説

家族や親戚など近しい身内を亡くすと、遺族は「喪中」となります。喪中という言葉は知っていても、意味や期間など深く知らないこともあるかもしれません。また喪中の間には、やってはいけないこともあります。そこで喪中の意味や過ごし方などについて紹介していきます。

目次

●喪中と忌中の違い

●喪中期間と対象となる親族

●喪中にやってはいけない3つのこと|タブーとマナー

●喪中はがきの基本|発送時期と作成の際の注意点

●喪中の過ごし方|心穏やかに過ごすために

●喪中に関するよくある質問

●葬儀や法事のご相談|證大寺

●まとめ

喪中と忌中の違い

喪中とは、家族や親族などの身内が亡くなった際、故人の死を悼んで偲ぶための期間のことです。喪中と似た言葉に「忌中(きちゅう)」があります。忌中は死の穢れが外に漏れないように、世間との接触を避けるべき期間とされています。

参考までに、浄土真宗は他の仏教宗派とは違い、喪中や忌中の概念がありません。

忌中とは|四十九日まで

忌中は一般的には、故人の四十九日にあたる期間までとされています。四十九日法要は「忌明け法要」とも呼ばれますが、「忌明け」とは忌中が明けた(終わった)ことを意味しています。宗派によって教えが異なる場合もありますが、仏教では四十九日後に最後の裁きがあり、転生先が決まるとされています。この間、遺族は死の穢れを広めないよう外との接触を避け、家に閉じこもって故人の供養に努める期間とされています。

喪中とは|一周忌まで

喪中とは故人の死を悼み偲ぶための期間で、「喪に服す」期間とも言われます。この期間は慶事を控え、慎んだ生活を送るべきとされています。喪中の期間は一般的には一周忌(最大で1年間)までとされていますが、故人との関係性などによって変わる場合もあります。

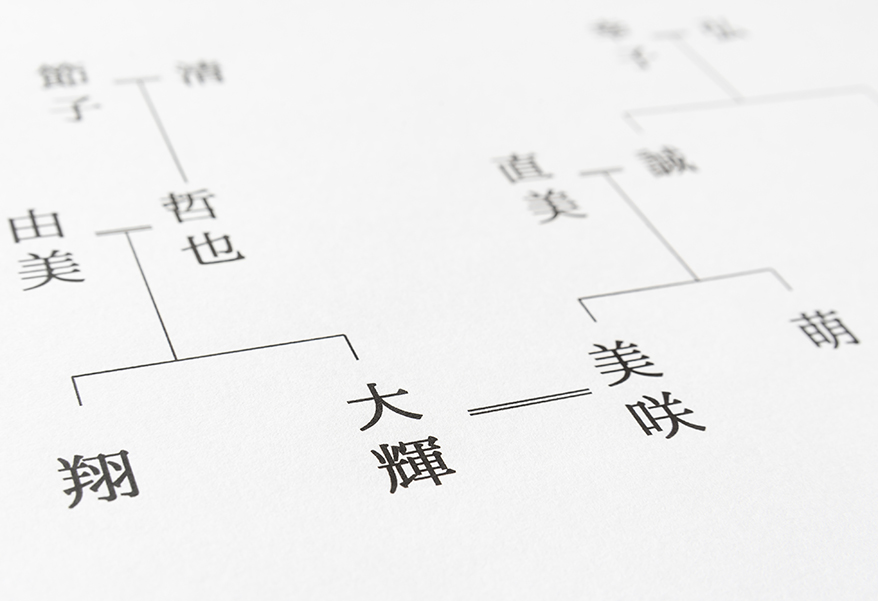

喪中期間と対象となる親族

喪中となるのは一般的には二親等までとされています。二親等とは、自分の兄弟姉妹と祖父母、孫までの範囲になります。また配偶者はペアで考えることになるため、義理の父母や兄弟姉妹などの場合も同様となります。

喪中となる期間は、厳密にいうと故人との関係性によって変わります。故人が配偶者や父母の場合は1年~13ヶ月、子どもの場合は3〜12ヶ月とされており、兄弟姉妹や祖父母の場合は3〜6ヶ月となる場合が多いとされています。また、おじやおばは三親等に当たるため、喪に服さなくともよいとされています。とはいえこれは江戸時代に制定・公布され、明治政府が引き継いだ「服忌令(ぶっきりょう)」が元となる慣習です。現代では服忌令は廃止され、明確な基準はありません。そのため一般的には1年間が喪中期間とする場合が多いです。また三等親以上離れていても「親代わりであった」などの理由で喪中期間とするなど、各々の事情によって変わることもあります。

喪中にやってはいけない3つのこと|タブーとマナー

喪中は慶事を控えるというのは広く知られていますが、その他にもやってはいけないとされることがあります。昔からの慣習で現代ではタブー視されない場合もあるものの、快く思わない方もいるので注意するようにしましょう。どのようなことがタブーとなるかを以下で具体的に説明します。

(1)お祝い事の開催や参加

お祝い事とは、結婚式や結納、婚姻届の提出、新築の地鎮祭などをさします。このほか新年のお祝いも喪中期間は行わないのが通例となっており、正月飾りやお節料理のほか、新年の挨拶や年賀状なども控えるべきとされています。

また自身が開催するお祝い事だけでなく、結婚式の披露宴など慶事への参加も辞退するべきとされています。

(2)神社への参拝

神社では喪中の参拝は歓迎されない行為となります。喪中であればその年の初詣は控えるべきとされています。またお宮参りや七五三などでの参拝もかつては避けるべきとされていましたが、現代では忌中でなければかまわないとされる傾向となっています。

ただし初詣で、神社ではなくお寺へ参拝するのは喪中でも問題ありません。神社では死を穢れとして捉えていますが、お寺への初詣は故人や先祖に新年の挨拶をするという意味合いがあるため、喪中であっても問題ないとされています。

(3)旅行や金額の大きな買い物

喪中に旅行をしてはいけないというのは、前述の服忌令で遊興が禁止された名残です。慎んだ生活を送るべきで、不謹慎な行為だと考えられています。ただし浄土真宗では喪中という概念がなく、旅行に行くことも特に咎められません。とはいえ快く思わない人もいるので、できれば避けるのが無難でしょう。

また喪に服している期間は、新しい物を迎え入れることは慎むべきという考えもあります。このことから住宅や自動車などの大きな買い物も、控えるべきとされています。

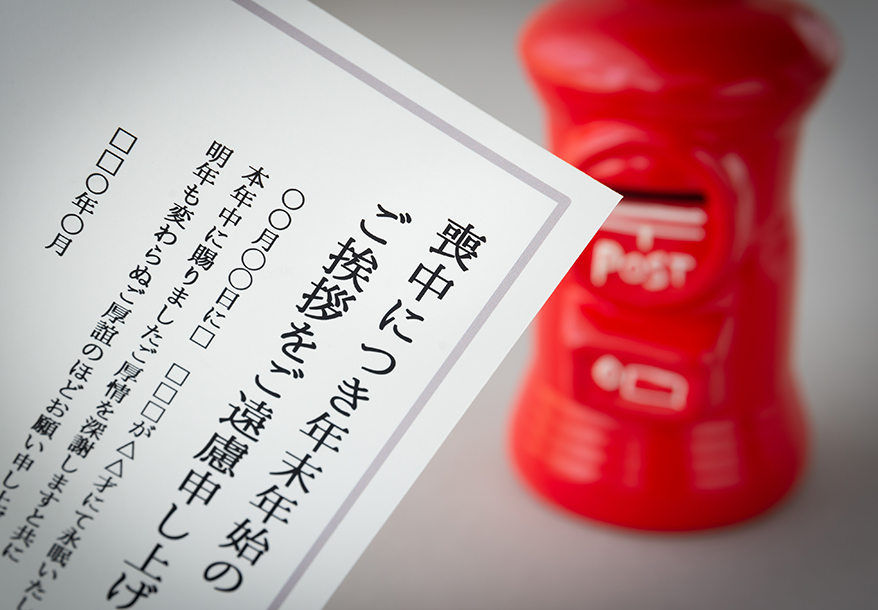

喪中はがきの基本|発送時期と作成の際の注意点

喪中はがきとは、喪中の遺族が正月になる前に出す、年賀状の代わりの挨拶状のことです。友人や知人から年末に受け取った経験のある方も多いでしょう。喪中はがきの習慣は比較的新しいもので、年賀状の普及に伴って、昭和30年代頃に喪中はがきも一般的になりました。とはいえ独特のルールやマナーが存在するので、それを守るようにしましょう。

喪中はがきの発送時期は早めに送るのがマナー

喪中はがきの発送時期は、10月半ば~11月末と早めに送るのがマナーです。遅すぎると相手と行き違いになってしまう可能性もあるため、注意するようにしましょう。年末に不幸があって喪中はがきが間に合わない場合は、1月7日以降に寒中見舞いを送付し、年賀状の欠礼を詫びながら喪中であることを告げるようにします。

喪中はがきの発送先は、基本的には毎年年賀状を送っている相手に送るようにします。このほか故人が生前に年賀状を送っていた相手にも送付するのが望ましいでしょう。

喪中はがきを作成する際に注意すること

喪中はがきには、喪中であることを伝える挨拶文とともに故人の名前や年齢、亡くなった時期、故人との続柄などを記載するのがマナーとなっています。また挨拶文では、年賀欠礼の理由を簡潔に書くようにし、近況報告などを書き添えるのも控えた方がいいとされています。さらに「拝啓」や「前略」という頭語も用いず、句読点をいれない、行頭一字下げをしない、といったルールもあります。

はがきのデザインや書体を選ぶ際は、華美でなく落ち着いたものにするのが一般的です。文字の色も黒ではなく薄墨を用います。また切手も「弔辞用切手」を使うのがマナーとなっています。

喪中の過ごし方|心穏やかに過ごすために

喪中で悲しみの中にいる際は、身体と心を労わることを優先して心が穏やかになるようにしたいものです。とはいえ死後の手続きなど、やらねばならないこともあります。

故人を偲びつつ、気持ちを整理する

仏教では葬儀のあと、初七日、二七日、三七日と、四十九日まで七日ごとに法要を行うのが正式とされています。忌中に七日ごとに僧侶と話す機会を持つことで、気持ちの整理を徐々につけ、故人を偲びながら向き合う期間となります。

その後の喪中も、故人を偲ぶ期間でありますが、同時に遺族にとっては悲しみを乗りこえる期間にもなります。徐々に気持ちの整理をつけていき、通常の生活に戻っていけるよう心がけたいものです。昔は喪中だと家に引きこもるべきとされていましたが、現代では気を取り直すためにも周囲の人との交流も必要だとされています。

喪中の間にやるべきこと

家族などをなくして喪中となると、悲しみに暮れるばかりではいられず、やるべきことが多く押し寄せてきます。まずは葬儀や四十九日に来てくれた方に対して、香典返しなどの手配をしましょう。納骨がまだの場合は、その準備や手配も必要となってきます。そのほか名義変更や遺品整理など、故人の死後に行うべきことは意外に多いので、できることから手を付けるようにしましょう。また喪が明ける前から、一周忌の準備も始めることになります。

喪中に関するよくある質問

喪中に関するよくある質問をまとめましたので、参考にしてください。

Q.結婚式に参列する予定だったが、喪中となった場合は?

喪中は結婚式などのお祝いごとには参加しないのが基本です。ただし忌明け後であれば、現代では主宰者に相談し、その判断によっては出席するということもあります。ただし相談する際は「喪中である」と直接的にいうのではなく「身内に不幸があった」など遠回しに伝えるのがマナーとされています。また喪中で参列を欠席する場合でも、参列した場合と同様にご祝儀を渡すのが一般的です。

Q.喪中ですが葬儀に参加してもよい?

喪中に通夜や葬儀、法要に参列することは、なんら問題はありません。その後の会食などへの出席も同様です。葬儀等は弔辞で、結婚式などの慶事とは意味合いが異なるからです。むしろ故人の葬儀に参列してくれた方の葬儀なら、参列するのがマナーといえるでしょう。

Q.喪中に年賀状が届いたら?

喪中に年賀状を受け取っても、特に問題はありません。ただし返信は寒中見舞いとするのが一般的です。喪中はがきを出していない相手から年賀状が届いた場合は、喪中はがきを出していない旨をお詫びする言葉を添えて寒中見舞いを送るようにします。また故人へ届いた年賀状にも、寒中見舞いを送って事情をお知らせするようにしましょう。

葬儀や法事のご相談|證大寺

写真:證大寺 船橋昭和浄苑の手紙寺外観

證大寺は東京都江戸川区にある真宗大谷派のお寺です。埼玉県と千葉県で昭和浄苑という霊園を直接運営していて、どちらにもお墓のほかに本堂が建立されています。證大寺でも2つの昭和浄苑でも本堂で葬儀や法要が執り行え、お寺ならではの荘厳な雰囲気があり、心に残るものになると評価を得ています。

證大寺 江戸川:https://edogawa2.eitaikuyou.life/

森林公園 昭和浄苑:https://higashimatsuyama2.eitaikuyou.life/

船橋 昭和浄苑:https://funabashi2.eitaikuyou.life/

亡き方を思い出とせず、改めて向き合う大切な機会に

證大寺では葬儀はお別れの場ではなく、出会い直しの場と捉えています。出会い直しとは「生前に出会えたこと、今までしてくれたこと、一緒に過ごしてくれたことが当たり前ではなかった」と気づくことであり、最後に「ありがとう、ごめんなさい、そして決して忘れません」と故人と改めて向き合うこと。そんな機会となることに、葬儀の意味があると考えています。そのため證大寺では、遺族に寄り添うことを大切にしています。葬儀や四十九日法要などで遺族が手配に追われず、故人を悼む時間をじっくりとれるよう、すべてお寺にまかせることができます。

證大寺の手紙寺について

写真:證大寺の手紙寺の様子

證大寺では「手紙」という方法でも、遺族に寄り添ってくれます。證大寺は手紙寺とも呼ばれていて、遺族に故人に向けて手紙を書くことを奨めています。住職は「手紙を書くことは、送る相手に思いをはせながら自分と深く向かい合う行為。それが、自身が一歩を踏み出す契機になる」といいます。書かれた手紙は他の人に読まれることなくお寺でお焚き上げして供養して故人に届けられます。

慌ただしいだけのお葬式ではなく、故人の深く偲びたい方や心のこもった葬儀をしたい方は、證大寺に相談してみてはいかがでしょうか。

證大寺:https://shoudaiji.or.jp/

手紙寺:https://tegamidera.jp/

まとめ

喪中の期間は、昔ながらのならわしでやってはいけないことがあり、慎ましやかに過ごすべきとされています。しかし現代ではタブーとされていることも、それほど厳密に考えられないこともあります。そうはいっても喪中は、故人を偲びながら残された遺族が心を立て直すための大切な期間なので、節度を持ってマナーを守るようにしましょう。