写経の効果とは?心を整え、穏やかな日々を送るための完全ガイド

写経はここ数年、静かなブームとなっています。シニア世代だけでなく幅広い世代に人気で、趣味として始める人も多くいます。そこで初心者向けに写経の効果について、また写経の作法やより深く実践するためのポイントなどを案内します。

目次

●写経とは?初心者にもわかりやすく解説

●写経で得られる効果

●【写経の始め方】写経を始めるために必要な道具、手順、選び方

●写経をもっと深く理解するために

●写経についてのよくある質問

●證大寺で写経を初めてみませんか?

●まとめ

写経とは?初心者にもわかりやすく解説

写経とは、その名の通りお経を書き写すことです。現代では伝統的な形式にこだわらず楽しむ人も増えていて、文化講座や通信教育などでも写経の講座が開設され、習い事や趣味として行っている人も多くいるでしょう。とはいえ写経はもともと仏教の修行の一環として、奈良時代から行われているものです。また印刷技術のなかった時代に、経典を伝播させるという目的もありました。仏教に由来するものなので、単に書き写せばよいというものではなく、独特の礼法などもあります。

写経で得られる効果

写経はお経を丁寧に書き写すことで、主に「心」に関する効果がさまざまあるといわれています。どのような効果があるか、なぜ効果が得られるかといった理由について以下で説明します。

集中力を高め、心を穏やかにする効果

写経は集中力を高める効果があるといわれています。お経を一文字一文字丁寧に書き写していくには集中力が必要です。集中して目と手を動かす作業は、大脳の前頭前野が活性化する効果があるといわれており、これが集中力を高める訓練となると考えられます、また写経で集中力を高めることで、仕事など日常生活でも集中力を発揮できるようになるといわれています。

また写経は心を穏やかにする効果も期待できます。心を落ち着かせて書く作業に没頭することで、余計なことを考えず雑念が払えます。仏教でも写経は、煩悩を取り払って心を清めるための修行という側面もあるとされています。

ストレス軽減効果で心身に癒し

写経にはストレスを軽減して心身を癒す効果も。集中して写経を行うことで、没頭して日々のストレスを忘れることができるからです。それだけでなく一文字一文字丁寧に書き写す単純な繰り返し作業は、瞑想や呼吸法と通じるものがあり、ストレスホルモンの分泌が抑えられる効果があるともいわれています。

写経を通して自分と向き合う時間を作る

自分と向き合う時間を作ることができるというのも、写経で得られる効果のひとつといえるでしょう。仏教の経典は人生に関する教えが詰まったものです。それを書き写しながら意味を考えることで、自分の内面にも目を向けることができるようになります。自分を客観的に振り返ることは、内省に役立つのはもちろん、自己肯定感を高める助けにもなるとされています。

【写経の始め方】写経を始めるために必要な道具、手順、選び方

写経を始めるには墨や筆などの道具が必要で、仏教由来のものなのでそれなりの作法もあります。これから始めようという初心者の方に向けて、道具や手順など、押さえておきたい基本ポイントを紹介します。

写経に必要な道具

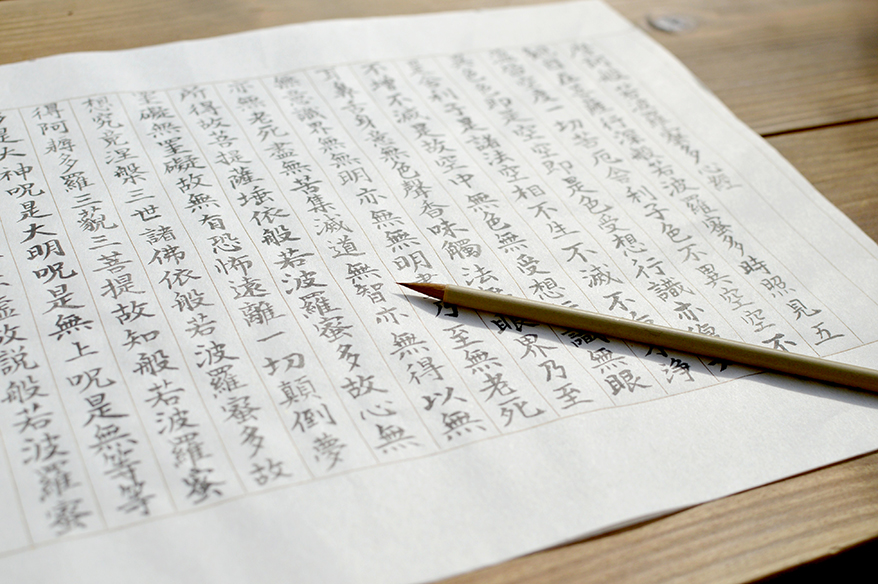

写経は基本的に墨をすり、筆を使ってお経の文字を書き写していくものです。写経に必要な道具としては、筆、墨、硯、紙のほか、紙の下に敷く下敷きと文鎮などの書道用具を用意する必要があります。初心者の場合は筆ペンや墨汁を使ってもかまいませんが、硯で墨をする時間は精神統一の時間ともなるので、できれば写経用の書道道具一式を揃えてみてはいかがでしょう。

一般の書道とは異なり、筆は細字用のものを選ぶようにします。また写経用の用紙というものも販売されています。白紙のほか、文字がまっすぐに書きやすい線入り、お経が薄く印刷されていてその上を筆でなぞるというなぞり書き用紙などがあります。またなぞり書き用紙以外を使う場合は、お手本となる経典が必要となります。

書道道具から用紙までひとまとめにした初心者向けの写経セットというものもあり、文房具店や書店などのほかネットなどでも購入することができます。

写経のやり方と手順

前述した通り、写経には作法があります。信仰が目的ではないとしても、作法に則ることで写経の効果が高まるといえるので守るようにしましょう。

まず室内を整え、手を洗い、口をすすぐなど身を清めます。その後、机の前に座って姿勢を正して呼吸を整え、手を合わせて合掌して一礼します。精神統一しながら墨をすり、すり終えたら合掌してからこれから書き写すお経を読みます。それから筆をとって、丁寧に書き写していきます。

表題から書き始め、1行が17字になるように書くのが基本です。写し終えたら本文から一行を空け、一字分を下げて日付を記入します。その後、願文(がんもん)があれば記入し、 名前を書き、末尾に「謹写」と記します(日付・願文・名前の順は宗派により異なる場合があります)。ちなみに願文とは願いことのことで、「先祖代々供養」「心願成就」などと書かれることが多いです。すべて書き終えたら合掌してお経を唱え、一礼して終了となります。

般若心経を写すことが多い?経本の種類と選び方

写経というと般若心経を写すことが多く、なぞり書きの写経用紙に採用されているのも般若心経がほとんどです。しかし基本的には自分の好きなお経を選んで写経してかまいません。経本はお寺や仏具店、書店のほかネットでも販売されていて、中には無料でダウンロードできるものもあります。

写経をもっと深く理解するために

お経を「写す」ことに専念するというのも意味があることです。しかし写経をより深く理解したいなら、以下のことについても心に留めるようにしてください。

お経の読み方と意味を理解する

まずはお経の読み方と意味を理解するようにしましょう。読み方も意味もわからないまま書き写すよりも、どう読むか、どんな意味が込められているか理解することで、自分の心とより深く向き合うことができます。お経には現代にも通じる教えが詰まっていて、それらを知ることで心持ちも変わってくるでしょう。

般若心経以外のお経にも目を向ける

写経では般若心経が書き写されることが多いですが、これには理由があります。般若心経は日本で一番よく読まれるお経といわれていて身近であり、また262文字と長からず短からずという文字数で取り組みやすいことから選ばれているとされています。しかし前述した通り、般若心経以外のお経を選んでもかまいません。自分の宗派で大事にされているお経を選べば、お経への理解がより深められるでしょう。たとえば浄土真宗の写経では、般若心経ではなく正信偈や阿弥陀経などが用いられることが多いです。

写経した後の扱い

写経で文字を書き終えた用紙は、安易に捨てないようにしましょう。書き終わったお経は尊いものとされるので、ていねいに扱うのが基本です。箱に入れて仏壇に供えるなどして保存するようにします。ある程度たまったら、写経奉納を受け付けているお寺に納めたり、お焚き上げに出したりしましょう。また書き損じた場合も、用紙を捨てないのが基本となっています。文字を間違えた場合はその右横に点を打ち、同じ行の余白に正しい文字を書いて修正するなど、書き損じても続けて書くようにしましょう。

写経についてのよくある質問

写経に関するよくある質問をまとめましたので、参考にしてください。

Q.写経はどこでできますか?

写経は自宅でもできますが、初めての写経ならお寺で行われる写経体験に参加してみるのもよいでしょう。全国のたくさんのお寺で「写経会(しゃきょうえ)」や写経体験という名で実施されていて、道具などもお寺で用意してくれる場合も多いです。どこのお寺で開催されているか等は、ネットなどで簡単に調べられるので探してみてはいかがでしょうか。

Q.写経に適した時間帯はありますか?

写経をする時間帯について、特に決まりはありません。とはいえ後に用が控えているなど慌ただしい時間は避けて、心身ともにゆっくりできる時間に取り組むようにしましょう。

Q.写経をする際の服装は?

服装についても特に決まりはないものの、身を清めるといった意味合いで清潔な服を身につけるようにしましょう。自宅で行う場合でも作法を守り、背筋を伸ばして真摯に向き合うようにします。テレビを見ながらなどの「ながら写経」では、写経を行う意味が激減してしまいます。

お寺の写経会に参加する場合の服装も決まりはありませんが、華美な服装は避けお寺という場にふさわしい落ち着いた服装を心がけるのがマナーといえるでしょう。

證大寺で写経を初めてみませんか?

證大寺は東京都江戸川区にある真宗大谷派の寺院で、2種類の写経教室が開催されています。證大寺で行われる写経は、手本を下に敷いてなぞるというものではありません。浄土真宗のお経にある四文字の言葉がセレクトされて、それを集中して書くというものです。墨を磨るところから始まり、墨の香りを嗅ぎながら精神統一できて集中力が養われます。

證大寺の写経(書道)教室の特長

2種類ある教室のうち1つは、「お経に親しむ」と呼ばれていて月に1度開催されます(開催日は月によって異なる)。午前11時から始まって1時間程写経を行った後、参加者みんなで昼食を摂り、午後は本堂で「浄縁の集い」という法話会が開催されます。昼食は一部有料となりますが、無料で参加できます。

もう1つの教室は毎週木曜日の午後4~6時開催で、こちらは月謝5,000円で参加できます。

證大寺の写経は、書道教室という一面があるのが特徴です。どちらの教室でも書家の先生が直接指導し、朱で直しも入れてくれ、美しい文字も身につけることができます。もちろん道具一式は證大寺で用意してくれるので、手ぶらで参加することができます。

認知症予防にもおすすめ

写経は認知症予防に適しているともいわれています。證大寺でも認知症予防の一環として写経を取り入れているため、年輩の方もたくさん参加されています。ほかにも昔は書道を習っていたが、久しく筆を持つことが無くなった方が、これを機会にもう一度チャレンジしてみようとやって来るという方も。参加者からは「集中して臨むので心地よい疲れがある」「昼食会では参加者同士の交友が楽しめる」などと好評を得ています。

浄土真宗のお経に深く触れるよい機会となるので、興味を持った方は問い合わせてみてはいかがでしょうか。

問合せ先 證大寺

まとめ

写経には集中力がつく、心が穏やかになるなどメリットがたくさんあることから、愛好者の輪が広がって静かなるブームになっています。自宅のお家時間を活用して1人で始めてもよし、お寺が開催する写経会に参加して奥深い意義に触れるのもよし。自分好みの方法で、写経を始めてみてはいかがでしょうか。