過去帳など位牌の代わりになるもの一覧|費用比較と選び方のポイント

位牌は必ず必要なのでしょうか。浄土真宗で用いられる過去帳や、手元供養・アクリル位牌など現代の代替供養品、その費用や選び方を丁寧に解説します。

目次

●位牌は本当に必要?現代で見直される理由とは

●過去帳など位牌の代わりになるもの

●過去帳とは?位牌の代わりとして選ばれる理由

●位牌とその代用品の費用相場を比較

●位牌の代わりを選ぶときの注意点と選び方

●證大寺にご相談

●まとめ|自分らしい供養のかたちを見つけよう

位牌は本当に必要?現代で見直される理由とは

かつては、故人を偲び供養するために位牌を安置することが、日本の家庭ではごく当たり前とされてきました。位牌は戒名や俗名、没年月日などを刻み、家族が日々手を合わせる対象です。しかし、現代ではその形が少しずつ変わりつつあります。

都市部を中心に、住宅事情の変化や核家族化が進み、仏壇や位牌を置く場所を確保することが難しい家庭が増えています。やや古いデータにはなりますが、2019年の調査によると自宅に仏壇があると回答した人は42.2%にとどまり、半数以上の家庭に仏壇がないことがわかっています※1

加えて、宗教儀礼の簡略化や「心の中での供養」を重んじる考え方の広まりもあり、位牌を必ずしも用いない選択が珍しくなくなりました。

また、宗派による違いも背景の一つです。特に浄土真宗では、阿弥陀仏の本願により故人はすでに仏の世界へ往生していると考えられるため、「魂が宿る場所」としての位牌は必要とされません。このように、社会的要因と宗派の教えが重なり、位牌のあり方が見直されているのです。

※1 出典:楽天インサイト株式会社「終活に関する調査」2019年

https://insight.rakuten.co.jp/report/20190527/

そもそも位牌とは何か|意味や役割を解説

位牌は、亡くなった方の戒名や法名、俗名、没年月日などを記した木製の板で、故人の霊位を象徴するものです。葬儀の際には白木の位牌が用いられ、その後、本位牌と呼ばれる漆塗りや金箔仕上げのものに作り替えるのが一般的です。

位牌は単なる記録ではなく、家族が日々故人を偲び、手を合わせる対象としての意味を持ちます。仏壇の中に安置し、命日や法要の際には花や供物を供え、読経を捧げるなど、家庭での供養の中心的役割を果たしてきました。

宗派によって異なる位牌の扱い|浄土真宗では位牌を使わない?

位牌の扱いは、宗派によって異なります。多くの宗派では位牌を用いますが、浄土真宗では基本的に位牌を必要としません。浄土真宗における位牌の考え方について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

>浄土真宗では位牌を作らない?お位牌の考え方と過去帳の扱い方

浄土真宗の教えでは、阿弥陀仏の本願により故人はすでに仏と成っており、「霊魂が位牌に宿る」という考え方はとられません。代わりに、故人の名前や命日を記した過去帳や、法名を記す法名軸を仏壇に安置します。真宗大谷派ではこれを正式な形とし、供養は阿弥陀仏への礼拝を通じて行います。

この違いは、位牌を「故人の魂の依代」とみなすか、あるいは「仏法の中での記録」とみなすかという信仰観の差によるものです。

過去帳など位牌の代わりになるもの

現代の暮らしの中では、位牌の代わりとなるさまざまな供養の形が生まれています。宗派の教えや住宅事情、家族の希望によって、その選択肢は多様です。

代替供養品の中には、浄土真宗で古くから使われてきた過去帳や、ミニ骨壺・フォトフレームといった手元供養品、現代的なデザインのアクリル位牌、さらには遺影のみで供養する方法などがあります。どれも、故人を偲び、日々の暮らしの中で寄り添えるよう工夫された形です。

以下では、それぞれの特徴と背景を見ていきましょう。

【過去帳】浄土真宗を中心に使われる伝統的な記録帳

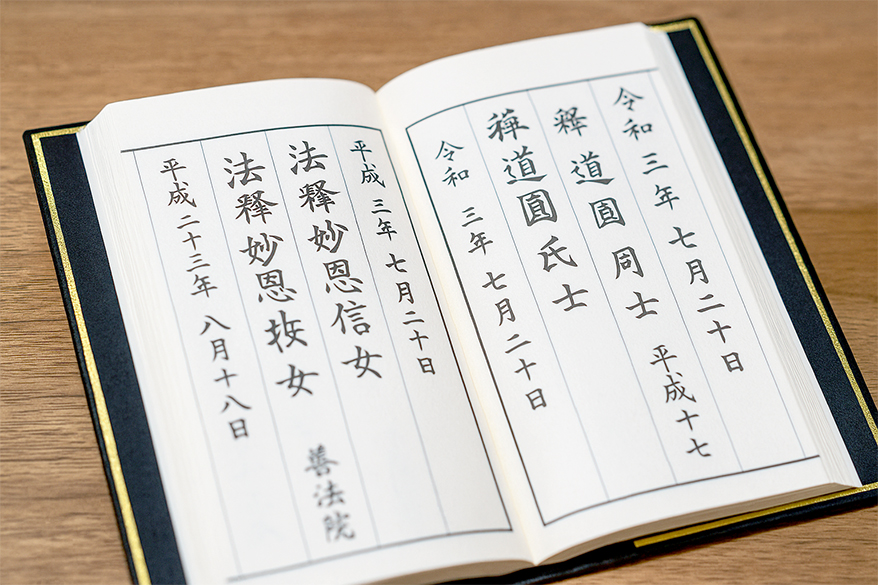

過去帳は、故人の法名(戒名)、俗名、命日、没年齢などを記し、家系の仏事記録として受け継がれてきた帳面です。とくに浄土真宗では位牌の代わりとして用いられ、仏壇に安置して日々の礼拝の際に開きます。

形は折りたたみ式や冊子型が多く、表紙には布や漆塗りなどの装飾が施されることもあります。過去帳は、魂を宿すものではなく、あくまで故人の記録を残すためのものとされます。そのため、記載内容は正確さが求められ、僧侶に依頼して書いてもらう場合もあります。

【手元供養品】ミニ骨壺やフォトフレームなど、自宅に置ける新しい供養スタイル

手元供養品とは、故人の遺骨や遺灰の一部を身近に保管し、自宅や身の回りで供養するための品です。ミニ骨壺や遺骨ペンダント、フォトフレーム型の供養台など、形や素材は多様で、デザイン性の高いものも増えています。

近年は、墓じまいや分骨を行う家庭が増え、こうした手元供養が選ばれる傾向があります。特にマンション住まいで仏壇を置きにくい家庭や、遠方にお墓がある場合などに適しています。見た目に生活空間になじみやすく、訪れた人にも違和感を与えにくい点が魅力です。

【プレート位牌・アクリル位牌】モダンで省スペースな選択肢

従来の木製位牌に代わり、透明なアクリルやガラス、金属プレートを使った位牌も登場しています。現代的なデザインで、コンパクトに飾れることから、若い世代や都市部の家庭に支持されています。刻印や写真を入れられるタイプもあり、インテリアの一部として違和感なく取り入れられます。

【仏壇に遺影のみ】位牌を持たず写真で供養するケースも

最近では、仏壇や仏具を簡略化し、遺影のみを飾って供養する家庭も増えています。命日や法要の際には花や供物を供え、手を合わせることで、故人を偲びます。この方法は費用やスペースの負担が少なく、家族の気持ちを大切にしながらも、現代の生活に合わせた供養形態といえるでしょう。

過去帳とは?位牌の代わりとして選ばれる理由

過去帳は、故人の法名(戒名)、俗名、命日、没年齢などを記録する帳面で、日本の仏事文化において古くから用いられてきました。特に浄土真宗では、位牌の代わりとして過去帳を用いるのが正式な形とされています。

過去帳は単なる記録帳ではありません。家庭の仏壇に安置し、法要や日々の礼拝の際に開いて故人を偲びます。見開きには命日の順に記載するのが一般的で、世代を超えて家族の歩みをつなぐ役割を果たします。その存在は、家族の記憶を形として残し、日々の暮らしの中で自然に手を合わせるきっかけを与えてくれます。

浄土真宗では、阿弥陀仏の本願により故人はすでに仏となっており、「霊魂が宿る依代」としての位牌は必要ないとされます。そのため、位牌に刻むような内容を過去帳や法名軸に記録し、仏壇に安置します。真宗大谷派でも、これは大切な習慣として受け継がれています。

過去帳の基本|書く内容や宗教的な意味

過去帳には、故人の命日、法名(戒名)、俗名、生年月日や没年齢などを記します。命日の順に記載することで、毎年の祥月命日や年忌法要の際にすぐ確認でき、礼拝の助けとなります。

その意味は、単なる名簿や家系図とは異なります。仏教の視点からは、故人の歩みを阿弥陀仏の教えの中で振り返り、感謝を新たにするための大切な記録とされます。過去帳は、代々のつながりを目に見える形で示し、家族の中で仏縁を保ち続ける役割を持っているのです。

浄土真宗での位置づけと使用法

浄土真宗では、位牌を使わず過去帳を用いる理由が教義にあります。阿弥陀仏の救いにより、亡くなった方はすでに仏の世界へ往生していると考えられるため、「霊が宿る場所」を特別に設ける必要はないとされます。

真宗大谷派では、仏壇の中に過去帳を安置し、朝夕の礼拝や法要の際に開きます。過去帳は、故人の霊を祀るためではなく、故人を仏さまとして記し、大切な仏さまと向き合うために使います。

過去帳の記入方法と記入費用の目安

過去帳への記入は、家族が自ら筆で書く場合もあれば、僧侶や仏具店に依頼することもあります。書道の経験がない場合や格式を重んじる家庭では、依頼することが多いようです。

過去帳本体の価格は、材質や装飾によって異なりますが、1,000円〜20,000円程度といわれています。記入費用は、仏具店への依頼で1霊あたり1,500〜5,500円程度、寺院に依頼する場合はお布施として5,000〜10,000円程度が目安です。

位牌とその代用品の費用相場を比較

供養の形を選ぶ際には、宗派や家庭の事情に加えて、費用の比較も大切な要素です。ここでは、一般的な位牌とその代用品の価格帯をまとめます。実際の購入価格は材質や加工、地域によって異なりますが、目安として参考にしてください。

一般的な白木位牌・本位牌の価格帯

葬儀の際に用いる白木位牌は、仮の位牌として使われるもので、比較的安価です。価格は2,000〜3,000円程度が一般的とされています。納骨後に用意する本位牌は、材質や仕上げによって幅があります。漆塗りの「塗り位牌」や唐木を使った「唐木位牌」は10,000〜80,000円程度が目安です。近年人気のモダン位牌は、シンプルなデザインで10,000〜30,000円程度が中心です。

過去帳・ミニ骨壺・アクリル位牌などの費用感

過去帳は、材質や表紙の装飾によって価格が変わりますが、1,000〜20,000円程度が一般的です。記入を仏具店に依頼する場合は1霊あたり1,500〜5,500円程度、寺院に依頼する場合はお布施として5,000〜10,000円程度が目安とされています。

ミニ骨壺は、自宅に安置するための小型の骨壺で、陶器、ガラス、金属など素材もさまざまです。価格は数千円〜数万円程度で、デザインや素材によって大きく異なります。持ち運び可能なタイプや、ペンダント型の遺骨入れはやや高価になる傾向があります。

アクリル位牌は、透明感のある現代的なデザインが特徴で、写真や文字を刻むこともできます。比較的手頃な価格帯で、1万円前後から購入可能です。耐久性が高く、省スペースで設置できるため、都市部の住宅事情にも適しています。

| 供養品 | 価格帯(目安) |

|---|---|

| 白木位牌 | 2,000〜3,000円 |

| 本位牌(塗り・唐木) | 10,000〜80,000円 |

| モダン位牌 | 10,000〜30,000円 |

| 過去帳(本体) | 1,000〜20,000円 |

| 過去帳(記入費用) | 仏具店:1,500〜5,500円 寺院:5,000〜10,000円 |

| ミニ骨壺 | 数千円〜数万円 |

| アクリル位牌 | 約1万円前後〜 |

位牌の代わりを選ぶときの注意点と選び方

位牌やその代用品を選ぶ際には、費用やデザインだけでなく、家族の想いや宗派の教え、生活環境も含めて検討することが大切です。後悔のない選び方のために、次のような点を意識しましょう。

供養の形は家族との話し合いで後悔のない決定を

供養の形は、家族の価値観や宗派によって異なります。位牌を用いるか、代用品を選ぶかは、一人で決めるのではなく、家族全員で話し合うことが大切です。

特に兄弟姉妹や親族が多い場合、後から「こんなはずではなかった」という思いが出ないよう、事前に意向を共有しておくと安心です。可能であれば、菩提寺や信頼できる僧侶に相談し、宗派の教えや慣習を踏まえたうえで判断すると、より納得感のある選択ができます。

コストだけでなく「気持ちの整理」も含めた選び方を

費用面は重要な判断基準ですが、それだけで決めてしまうと、後から気持ちの面で納得できない場合があります。供養は、残された人の心の整理や感謝の気持ちを形にする行いです。

見た目や素材、設置場所、日々手を合わせやすいかどうかも考慮しましょう。長く向き合うものだからこそ、「これなら自然に手を合わせられる」と思えるかどうかが大切です。経済的負担と心の充足、その両方をバランスよく満たす選択が望ましいといわれています。

證大寺にご相談

江戸川区にある證大寺の僧侶と檀家

供養の形に迷ったときは、證大寺へご相談ください。浄土真宗大谷派の教えに基づき、位牌や過去帳、手元供養など、それぞれのご家庭に合った供養のあり方をご提案いたします。

證大寺は承和二年(西暦835年)に建立された坊舎「続命院」を発祥とし、『続日本後紀』にも記録があるお寺です。その後、長い歴史を経て親鸞聖人の教えを伝える寺院(浄土真宗大谷派)としてお勤めを行っています。

浄土真宗のお寺なので、位牌は本来不要としています。「しかし最近では、手を合わせる対象がほしいなどといった理由から、位牌を作りたいとおっしゃる方も増えています」と住職はいいます。「熱心な信徒の方は位牌が不要な理由をよく理解されていますが、やはり位牌を身近に置きたいという方もいらっしゃいます。證大寺ではそんな希望に寄り添って位牌を作ることを認め、四十九日法要の際には位牌への魂入れも行っています」。

證大寺では位牌の由来を丁寧に説明して、亡くなった方は仏さまになられたので位牌を用いる必要がないことをお伝えしています。もし先祖代々受け継いでいる位牌がすでにある場合には、ご本尊が隠れないようにお伝えすることや、位牌を守っていくことが負担になっている場合にはお寺でお焚き上げをして、位牌に記されている情報を過去帳に転写させていただいております。

證大寺は信徒の心に寄り添うのはもちろん、一般の方に対しても仏教講座やカルチャー、年間行事などを通して広く門戸を開いてくれています。葬儀や法事などの仏事はもちろん、相談したいことがあれば気軽に立ち寄れるお寺だといえるでしょう。宗派の慣習や費用の目安についても丁寧にご説明し、安心して決められるようお手伝いいたします。

>證大寺について詳しくはこちら

まとめ|自分らしい供養のかたちを見つけよう

供養の形は一つではなく、宗派や暮らし方、家族の思いによって変わります。大切なのは、日々の中で自然に手を合わせられる環境を整えることです。位牌でも過去帳でも、その形に込めた願いと感謝の気持ちが、故人とのつながりをやさしく支えてくれます。