四十九日法要とは|場所を選ぶポイントや当日のスケジュール・費用相場まで解説

家族などが亡くなって葬儀が一段落しても、すぐに四十九日法要を開催することになります。四十九日法要は重要な法要とされていますが、どのような意味がある法要なのでしょうか。そこで四十九日の数え方や意味といった基礎知識から解説。さらに開催場所となる会場別での注意ポイントや費用相場まで紹介します。

目次

●四十九日法要とは|意味と正確な日にちの数え方を知る

●浄土真宗の四十九日法要の特徴とは

●四十九日法要の準備と場所を選ぶ際のポイント

●四十九日法要の当日のスケジュール

●四十九日法要の準備チェックリスト【自宅】【お寺/会館】

●四十九日法要にかかる費用相場

●浄土真宗「證大寺」の四十九日法要

●まとめ

四十九日法要とは|意味と正確な日にちの数え方を知る

四十九日法要は、忌明け法要とも呼ばれる重要な法要です。まずは、四十九日の数え方や四十九日法要を執り行う意味について説明します。

四十九日法要はいつ行う?正確な日にちの数え方

一般的な四十九日の数え方は、命日を1日目として計算します。従って命日から48日目が四十九日となります。たとえば4月1日が命日なら、5月18日が四十九日に当たるというわけです。

四十九日法要は当日に行うのが正式ですが、平日などの理由で人が集まりやすい土日などに行われることが多くあります。ただしその際は、実際の四十九日よりも早めに開催するのが通例となっています。遅れての開催だと、故人が来世に行くことを躊躇してしまうなどといわれ、避けた方がよいとされています。

なぜ四十九日が重要なのか?仏教における意味と背景

なぜ四十九日が重要かというと、仏教では死者の魂は49日間現世に留まるとされているからです。亡くなった後は7日に1度審判があり、計7回行われます。49日目は最後の審判の日となり、極楽浄土に行けるかどうかが決まる日に当たります。そこで法要を行って追善供養することで、故人を極楽浄土にいける審判が出るように願うという意味が込められています。かつては審判があるという7日ごとに法要を行ったものですが、現代は省略され、最初の初七日と最後の四十九日という、重要な日に法要が行われるようになりました。また四十九日法要をもって忌明けとなるため、遺族にとっても節目となる法要といえます。

浄土真宗の四十九日法要の特徴とは

一般的な仏教での四十九日法要の意味は上記の通りですが、浄土真宗では考え方に違いがあります。浄土真宗では、人は亡くなるとすぐに仏様になるという教えがあります。また故人の霊が49日間現世にとどまるという考えはなく、魂という概念自体も存在しません。ではなぜ浄土真宗でも四十九日法要を行うかというと、浄土真宗の四十九日法要は、悲しみを受け止めながら仏様へ感謝をするための法要であるとされています。

四十九日法要の準備と場所を選ぶ際のポイント

四十九日法要の意味は宗派により異なるものの、法要までの準備や流れについては大きく変わることはありません。以下では一般的な内容やポイントなどを紹介します。

四十九日法要の準備

いつ四十九日法要をおこなうか、遺族で相談して日時を決め、僧侶に法要の依頼をします。同時にどこで開催するのかも決めるようにしましょう。日程や会場が決まったら、参列者に案内状を送って連絡し、法要後の会食や返礼品の手配を行うようにします。また四十九日法要は仮の位牌である白木位牌から本位牌に変わるタイミングでもあるので、本位牌の手配も行っておきましょう。浄土真宗の場合は「過去帳(かこちょう)」や「法名軸(ほうみょうじく)」の手配が必要となります。また四十九日法要と同時に納骨も行う場合は、納骨式の準備も始めてください。

場所は自宅・お寺・会館?選ぶ際のポイントと違い

四十九日法要を行う場所については、特に決まりはありません。昔はお寺や自宅で行うことが多かったものの、最近ではセレモニーホールなどの会館で行うケースも増えてきています。

■自宅で開催する

「故人を自宅から送り出したい」という想いがあれば、自宅で四十九日法要を開催するのがよいでしょう。ただし参列者が多いと、広いスペースが必要となります。大人数で集まることができる状況であるか、判断が必要となるでしょう。親族や親しい人のみの少人数で行う場合は、自宅でも問題なく開催できることがほとんどです。

■お寺で開催する

四十九日法要をお寺で開催するというのも、昔からよくある方法です。地域によっては、自宅よりお寺で行うのが通例といったケースも見られます。菩提寺でお寺の敷地内にお墓があれば、納骨式を同時に行う場合も移動の手間が省けます。ただし菩提寺でできない場合も稀にあります。また菩提寺がない場合は、希望するお寺で開催できるか相談するところから始めることになります。

■セレモニーホールなどの会館で開催する

セレモニーホールや霊園内などにある会館は、参列者の人数が多い場合におすすめです。事前準備が少なくすみ、立地条件が良く参列者が集まりやすいことが多いためです。また法要後の会食場も備え付けられている所が多く、会食のために移動する手間を省くことができます。

四十九日法要の当日のスケジュール

では四十九日法要の当日は、どのような流れで進行するのでしょうか。一連のスケジュールと施主が行うことなどについて概略を紹介します。

一般的な法要当日の進行|僧侶の読経から会食まで

四十九日法要は、施主の挨拶で始まります。その後、僧侶による読経と焼香が行われ、読経や焼香が終わった後に僧侶の法話があるのが一般的です。また四十九日法要とあわせて、仮位牌から魂を抜いて(閉眼供養)、本位牌に魂を移す(開眼供養)という儀式も行われるのが通例となっています。ただし浄土真宗の場合は、位牌を用いないこともあります。また納骨もあわせて行う場合は、お墓に場所を移して納骨式を行います。一連の儀式の後は、参列者で会食を行うのが一般的です。

施主の役割|遺族が当日やるべきこと

四十九日法要では、施主はなにかと挨拶をする機会が多くあります。まず僧侶が訪れた際には、法要前に挨拶してお布施を渡します。その後、法要の開始や終了時には参列者に挨拶を行います。このほか会食の開始や終了などの挨拶もあります。それぞれの挨拶が適切なものとなるように、事前に挨拶の内容を準備しておきましょう。会食が終了した後は、施主は返礼品を参列者に渡してお見送りします。

法要をお寺や会館などで開催する場合は、スタッフが主導したりサポートしたりしてくれる場合が多いですが、自宅で行う場合は参列者の座席へ誘導等の対応も全て遺族側で行うことになります。当日の流れを頭に入れて、あらかじめ段取りをしておきましょう。

四十九日法要の挨拶については、こちらの記事もご参照ください。

https://shoudaiji.or.jp/baton/post1234/#shijukunichi_guide-example_ofuse_client

四十九日法要の準備チェックリスト【自宅】【お寺/会館】

四十九日法要を行う際に準備するものは、法要をどこで行うかで違ってきます。そこで「自宅」と「お寺/会館」別に、準備するものを紹介。またお供物の選び方についても説明します。

【自宅】準備すべき品は?仏具・供物・座席など

自宅で行う場合には、一般的には次の物が必要となります。

●お布施(御車代、御膳料)

●切手盆または袱紗

●祭壇と仏具(香炉、ろうそく立て、おりんなど)

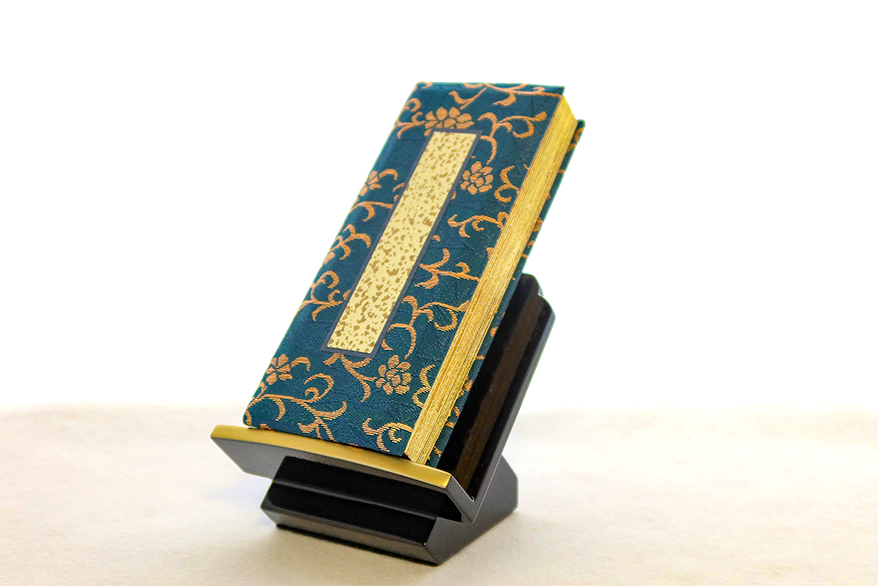

●白木位牌と本位牌(浄土真宗は過去帳と法名軸)

●遺影

●供花

●お供物

●焼香台

●座布団(椅子)

●返礼品

宗派によって用意するものが異なる場合があるので、事前にお寺に相談しておくようにしましょう。また納骨式を同時に行う場合は、遺骨と埋葬許可証も必要です。自宅で会食を行う場合は、仕出し料理なども用意しておきます。料亭など会食の場所を移動する場合は、移動手段についても手配しておきましょう。ちなみに四十九日法要は仮祭壇で行うのが一般的で、仏壇へは四十九日法要の後で移すようにします。

【お寺/会館】必要な準備は?事前確認すべき事項

お寺や会館で行う場合は、遺影と本位牌のほか、お布施等の費用を持参するようにします。仏具などは、会場側で用意してもらえることがほとんどです。また供花やお供物は用意してもらい、後に費用を負担するという形が多いものの、地域やお寺によっては持参するように言われる場合もあります。返礼品などの手配も、依頼できる場合とそうでない場合があります。そのため会場側は何を用意してくれるのか、施主側はなにを持参すればよいのかを事前に確認しておく必要があります。またあわせて費用についても、内訳のある見積書などで確かめるようにしましょう。

お供物は何を選べばいい?おすすめの品とマナー

自宅開催でお供物を用意する場合や、会場に持ち込む場合は、果物の籠盛りや饅頭、菓子折りなどを選ぶのが一般的です。このほか故人の好物を選ぶ場合も多くあります。また法要後にお供物を参列者に持ち帰ってもらうのなら、小分けができるものを選ぶのがおすすめです。ただし宗派やお寺によってお供物に決まりごとがあるケースもあるので、事前に確認しておくようにしましょう。

四十九日法要にかかる費用相場

四十九日法要で必要となる費用の主な内訳は、次のようになります。

1.会場費(自宅の場合は不要)

2.僧侶への費用(お布施、御車代、御膳料)

3.会食費

4.返礼品

これらのほかに、供花やお供物などの費用が必要となります。

会場費の相場

四十九日法要を自宅で行う場合には費用は不要ですが、セレモニーホールや斎場などの会館を借りる場合は会場費が必要となります。費用の目安は参列者の人数、会場のグレードによって料金は変わるものの、一般的には5〜10万円程度とされています。またお寺で行う場合にも費用は必要で、相場は3万円程度となっています。

お布施の金額はいくら?

四十九日法要でのお布施の相場は、地域やお寺との関係性などによって異なりますが、3~5万円程度が目安とされています。ただし納骨式を同時に行う場合は、5~10万円が相場となっています。

お布施のほかに僧侶に自宅や会館まで来て貰った場合、御車代を包むのが一般的です。費用相場は5,000~1万円程度ですが、実費ではなくキリのよい金額にするのがマナーとされています。また法要後の会食に僧侶が参加しない場合は、御膳料を包むのが通例で、こちらも5,000~1万円が相場です。御車代や御膳料はお布施と一緒にするのではなく、表書きをしてそれぞれ別に包むのがマナーとなっています。

会食や返礼品、その他の費用

会食の費用は料理のグレードなどによって変わりますが、1人当たり3,000~1万程度が相場とされています。返礼品は香典の1/2~1/3とするのがマナーとされていますが、その場で渡す場合は2,000~5,000円程度を目安にして品物を選ぶことが多いようです。

このほかの費用として祭壇用の供花があり、3,000~1万円が相場といわれています。ただしお寺で開催する場合は、供花ではなくご本尊へのお供え花とするのが通例で、5,000~1万円程度が相場とされています。またお供物にかかる費用相場は、5,000円程度が目安となっています。

費用を抑えたい場合の工夫と注意点

四十九日法要にかかる費用の総額は、参列者の数によって変わってきます。また会場をどこにするかでも変わります。お布施など僧侶に渡す費用は削りにくいので、費用を抑えたい場合は、会場費がかからない自宅で開催して参列者を絞るようにしましょう。また会食を行わず、返礼品と一緒に会食代わりの弁当を用意する場合もあります。そのほか、香典よりも実費がかかりそうなら、香典を辞退して返礼品や会食を省略するケースもあります。

費用を抑える際の注意点としては、事前のアナウンスが重要です。法要を家族だけなど小規模にする場合も、香典辞退とする場合も「参列するつもりだったのに」「香典を持ってきてしまった」などとならないように、施主側の考えを先に伝えて、理解を求めるようにしましょう。

浄土真宗「證大寺」の四十九日法要

写真:森林公園昭和浄苑の本堂

證大寺は東京都江戸川区にある浄土真宗大谷派のお寺です。證大寺は「森林公園昭和浄苑」「船橋昭和浄苑」という2つの霊園を直接運営しています。

證大寺と2つの昭和浄苑では、お通夜や葬儀のほか、四十九日法要などの法事も行うことができます。法要はそれぞれの本堂で営まれ、会食場もあるから法要後の会食も移動せずに行うことができます。お墓の側なので、法要後のお墓参りもラクに行えます。さらにお供物や供花だけでなく、会食や返礼品の手配までお寺にまかせられ、葬儀後の慌ただしい中でも四十九日法要の手配に悩まされる心配がありません。慣れない法要の準備で不安があっても、気軽に相談できるので安心です。お寺での法事や通夜葬儀などに興味のある方は、ぜひ以下のページを参考にしてください。

證大寺:https://shoudaiji.or.jp/

證大寺 江戸川:https://edogawa2.eitaikuyou.life/

森林公園 昭和浄苑:https://higashimatsuyama2.eitaikuyou.life/

船橋 昭和浄苑:https://funabashi2.eitaikuyou.life/

まとめ

四十九日法要は大切な法要です。しかし葬儀から間もない時期に準備しなくてはいけないので、どこで開催するか、どの規模で行うのかなど悩むことも多いでしょう。準備についてはもちろん費用についても、この記事を参考にあらかじめ知っておけば、いざという時に心強いでしょう。